研究留学では、数ヶ月から数年にわたり海外で生活することになります。必要なものをすべて現地で揃える方法もありますが、予算の都合や、慣れない環境でのストレス軽減、時間節約の観点から、使い慣れたものを日本から持参したいと考える方も多いでしょう。

しかし、海外への荷物発送には費用がかかります。日本より配送システムや取り扱いが良い国はほとんどありませんので配送にかかる時間、荷物の紛失や破損のリスクも考慮しなければなりません。

この記事では、研究留学の荷物を海外へ送る際の具体的な方法、費用感、梱包のコツ、そして注意すべき点を分かりやすく解説します。留学準備をスムーズに進め、快適な留学生活をスタートさせるための一助となれば幸いです。

【注意】 国際配送のルールや料金、各サービスの内容は頻繁に変更されます。この記事は一般的な情報なので、必ず各配送会社や関係機関の公式サイトで最新情報を確認してください。

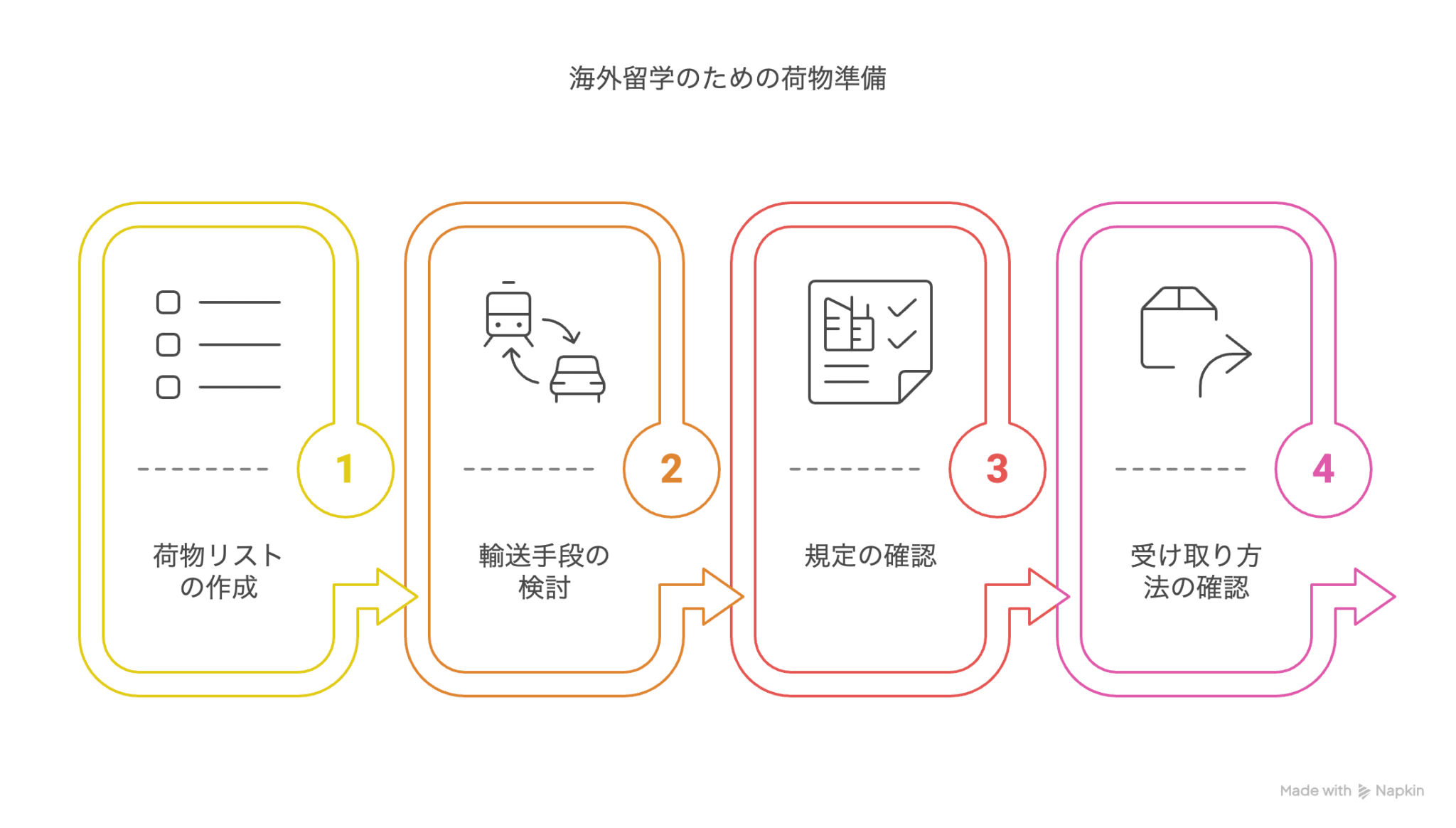

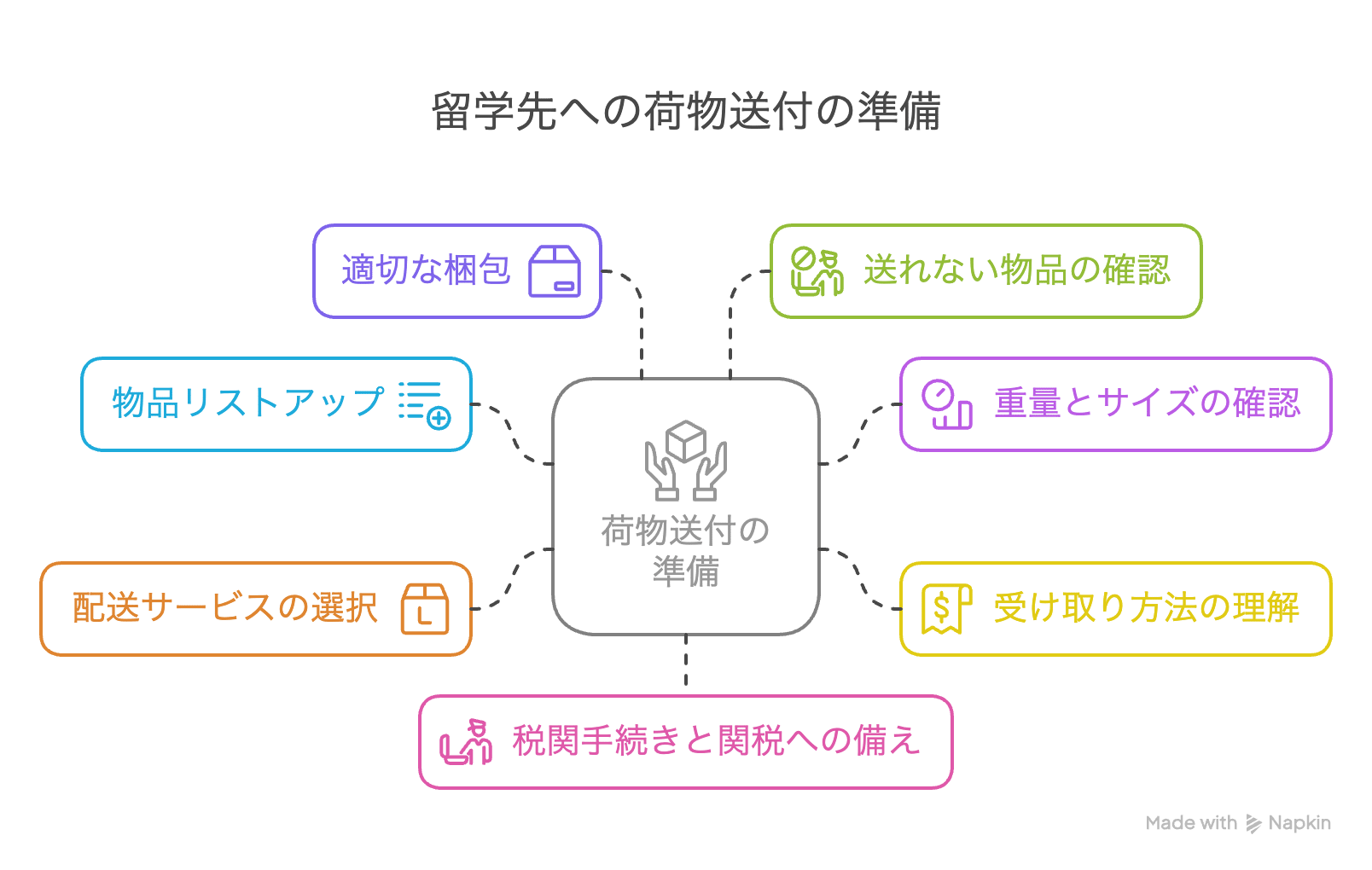

留学先に荷物を送る前の4ステップ

海外へ荷物を送る際は、計画的な準備が不可欠です。出発前にしっかり準備しておくことで、現地での手間や予期せぬ出費を減らすことができます。以下の4つのステップで進めましょう。

- 荷物リストの作成: 何を送るか、何を持っていくかを明確にする

- 輸送手段の検討: 送る荷物と直接携行する荷物を振り分ける

- 規定の確認: 重量・サイズ制限、輸入禁止・制限品を確認する

- 受け取り方法の確認: 現地での受け取り手順を把握する

1. 送る?持っていく?荷物リストで仕分けよう

まずは、留学に必要なものをリストアップし、「送るもの」「直接持っていくもの」「現地で調達するもの」に分類しましょう。

- 期間と季節: 留学期間と現地の気候に合わせた衣類、靴

- 研究関連: 論文、専門書、ノートPCなど。(データ化できるものは電子化推奨)

- 日用品: 使い慣れた化粧品、常備薬、生理用品など。(現地調達可能か考慮)

- 電化製品: PC、スマホ、充電器、変圧器・変換プラグ(電圧・プラグ形状を確認)

- 生活用品: 最低限のタオル類など。(寝具は現地調達が現実的か検討)

- 医薬品: 処方箋が必要な薬、コンタクトレンズなど。(英文の処方箋・診断書があると安心)

- 趣味: 息抜きに必要なもの(ただし、かさばるものは慎重に)

- 重要書類: パスポートコピー、ビザコピー、入学許可証コピー、連絡先リストなど

荷物リストを作成しないと時間もお金も大幅に無駄になるので必須ですよ!

「送らない」判断も重要!

すべてを送る必要はありません。以下の視点で「送らない」荷物もリストアップしましょう。

現地調達の容易さ: 多くの先進国では、日用品や基本的な食料品は現地で容易に入手できます。アジア系スーパーやオンライン通販が利用できる場合も多いです。輸送コストや手間を考えると、現地調達の方が合理的かもしれません。

輸送コストとリスク: 輸送には費用がかかり、紛失・破損のリスクも伴います。「本当に送る必要があるか?」「失うリスクに見合う価値があるか?」を考えましょう。

- 大きいサイズや重量のある家具・家電

- 絶対になくしたくない思い出の品

- 渡航先でも安く手に入る物品(多くの日用品)

- かさばる趣味の品

- 効果な服飾宝飾品

「本当に必要か」「失うリスクとお金と手間をかける意義があるか」はよく考えましょう!

2. 輸送?手荷物?最適な方法を選ぼう

リストアップした荷物を、「輸送する荷物(別送品)」と「直接携行する荷物(機内持ち込み・預け荷物)」に振り分けます。以下の観点から制限がある品物を把握しましょう。

制限がある荷物

輸送手段に制限がある品物があり、その場合には必然的に輸送手段が決まってきます。

- 海外に持ち出せない・持ち込めない→現地購入

- 荷物輸送ができない→携行するもしくは現地購入

- 空港で預けられない→荷物で輸送もしくは現地購入

- 飛行機内に持ち込めない→空港で預ける・荷物で輸送・現地購入

輸送できないもの: スプレー缶、リチウムイオン電池(単体)、引火性液体などは、多くの輸送サービスで送れません。

機内持ち込み制限: 液体物(100ml以上の容器)、刃物、一部の電池などは機内持ち込みが制限されます。

預け荷物制限: リチウムイオン電池(単体や予備)は預け入れできない場合が多いです。

輸出入禁止・制限品: 国際条約や各国の法律で禁止・制限されているもの(後述)は送ることも持ち込むこともできません。

制限以外の考慮ポイント

すぐに必要か: 現地到着後すぐに使うもの(数日分の着替え、洗面用具、常備薬、DS-2019などの重要書類、PCなど)は、手荷物として携行するのが基本です。輸送は到着までに時間がかかります。

重量・サイズ: 重すぎる、大きすぎる荷物は、そもそも飛行機に預けられない、あるいは別送品としても高額な追加料金がかかる場合があります。手荷物として持ち運ぶのが困難なものは、別送品にするか、現地調達を検討します。

紛失・破損リスク: 貴重品(パスポート、ビザ、現金、クレジットカードなど)は、必ず手荷物として自分で管理しましょう。PCなどの精密機器も手荷物にするのが安全です。

チェックポイント

利用する航空会社の手荷物規定(機内持ち込み・預け荷物の個数、サイズ、重量制限、禁止・制限品)と、利用を検討している輸送サービスの規定を必ず確認しましょう。

3. 送る前にチェック!重量・サイズ・禁止品

利用する輸送サービス(国際郵便や専門業者)と、渡航先の国の規定を確認しましょう。

- 重量・サイズ制限: 各サービスには、送れる荷物1個あたりの最大重量とサイズ(縦・横・高さの合計など)の制限があります。超過すると送れないか、高額な追加料金が発生します。事前に荷物の重量とサイズを測っておきましょう。

- 送れないもの(禁制品・制限品): 万国共通の禁制品(麻薬、銃器、爆発物、危険物など)に加え、国ごとに輸入が禁止・制限されているものがあります(例:肉製品、乳製品、植物、特定の医薬品、ワシントン条約該当品など)。アルコールやタバコも制限がある場合が多いです。必ず事前に確認し、該当品は送らないようにしましょう。(詳細は後述の「送れないものを把握する」を参照)

- 関税: 送る品物の内容と価格によっては、現地で関税や消費税がかかる場合があります。(詳細は後述の「税関手続きや関税について理解する」を参照)

荷物の重量とサイズの制限について確認するポイントは、以下のとおりです。

国際郵便会社や航空会社ごとに設定されている規定を守る必要があります。

4. 留学先の国で受け取る方法を把握する

留学先の国での荷物の受け取り方法を把握しておくことが大切です。以下の点を確認しましょう。

- 正確な受け取り先住所: 住宅や研究室など確実に受け取れる住所を確認します。

- 現地の郵便・配送事情: 留学先の郵便システムや業者の配達方法を調べておくと安心です。

- 配達通知: 配達時に電話連絡があるか、不在票が投函されるかなど、通知方法を確認します。

- 受け取りに必要なもの: 身分証明書(パスポートなど)やサインが必要か確認します。

- 受け取り場所: 自宅配達か、郵便局や配送業者の営業所での受け取りになるかを確認します。

- 関税等の支払い: 関税の発生条件を念の為確認しておきましょう(殆どの場合不要です)。

- タイミング: 数ヶ月先に使用する季節ものは船便、すぐのものは航空便など使い分けしましょう。

以上の点を確認すれば、到着後に起こり得るトラブルを回避できます!

海外へ荷物を送る主な方法:国際郵便 vs 専門輸送サービス

留学先に荷物を送る主な方法として、「国際郵便(日本郵便)」と「専門の荷物輸送サービス(民間企業)」の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、自分のニーズに合った方法を選びましょう。

国際郵便(日本郵便)で送る

比較的安価で、多くの国へ送ることができます。主なサービスは以下の通りですが、国や地域によって利用できるサービス、料金、条件が異なります。必ず事前に郵便局のウェブサイト等で確認してください。

国際郵便で荷物を送る際のポイントは、以下のとおりです。

- まずそれぞれの運送方法が留学先の国で利用可能かどうかを調べる

- 荷物のサイズや重量、配達期間に応じて方法を選ぶ

- 各配送方法の料金を比較してコストパフォーマンスの良い方法を選定する

- 留学先の規制や要件を事前に確認する

留学先に荷物を送る際は、国の規制を確認してください。到着までの時間や料金、荷物の大きさ、重さを考慮して最適な方法を選択しましょう。

基本はやっぱり郵便局から送るのがいいでしょう。

海外に小包を送るには、航空便、船便、エコノミー航空(SAL)の3種類があります。重量は30キロまでOKなので、大抵のものは送ることができます。

どれくらいの日数がかかるか、料金がかかるかといったことは以下で調べることができます。

>>郵便局公式サイト

EMS(国際スピード郵便)

EMSは最も速達性が高く、追跡サービスが利用可能な国際郵便です。

特徴: 最も速い(通常2日~1週間程度)。追跡サービスあり。損害賠償制度あり。

メリット: スピード重視の場合、確実に届けたい場合に適している。多くの主要国で利用可能。

デメリット: 他のサービスより料金は高め。重量・サイズ制限あり(通常30kgまで)。

おすすめ: 現地到着後すぐに必要なもの(ただし手荷物で持っていけないもの)、比較的重要なものを送る場合。

- 世界120以上の国と地域に対応

- 配送期間は通常数日から1週間程度

- 荷物の重量とサイズは、通常30kg未満の制限がある

- 料金は重量と送り先の地域によって異なる

- 保険加入が可能で、荷物の損害や紛失の際に補償される

- 関税手続きが必要な場合もあるため、事前に確認が必要

- 配達完了後は、サインをもって受け取りが確認される

電話やオンラインでの依頼で、集荷を頼むこともできます。留学先への荷物送付に適しているので、ぜひ利用を検討してみてください。

EMS以外の航空便(国際小包)で送る

航空便は飛行機を利用して荷物を送る方法です。EMSも航空便の一種ですが、EMS以外の航空便には以下の特徴があります。

特徴: EMSより時間はかかる(通常1~2週間程度)が、料金は少し安いこともある。

追跡サービスの有無はオプションや国による。損害賠償制度あり。

メリット: EMSが利用できない地域で主に選択肢となる。

デメリット: EMSほどの速さはない。

おすすめ: EMSより少し時間に余裕があり、費用を抑えたい場合。

荷物の内容や目的に合わせて、事前に情報を確認しましょう。

SAL便(エコノミー航空便)※サービス停止中

SAL便は、Surface Air Liftedの略称で、航空便と船便の中間に位置する配送方法です。

特徴: 航空便と船便の中間の速度と料金(通常2~3週間程度)。日本国内と相手国内は陸送(または船便)、国際間は航空輸送の空きスペースを利用。追跡サービスの有無はオプションや国による。損害賠償制度あり。 ※現在、多くの国でサービス停止中または不安定な状況です。利用可能か必ず確認してください。

メリット: 航空便より安価。船便よりは速い。

デメリット: 配送期間が不安定な場合がある。貴重品には不向き。

おすすめ: 急がない荷物で、船便よりは早く届けたい、費用を抑えたい場合。

- 荷物は一部を航空で、残りを地上輸送で届ける

- 手続きは船便扱い

- 重量制限は一般的に最大2kg(小型包装物)あるいは最大30kg(一般包装物)である

- 配達時間が航空便よりは遅いが、船便よりは速い

- 航空便やEMSに比べて低コストで送れる

- 世界の主要な国や地域に配送が可能である

- 追跡サービスは利用できないか限定的である場合が多い

- 郵便事故や紛失のリスクがあるため、貴重品や緊急性の高い荷物には不向きである

- 送付先の税関規制や配送条件を確認する必要がある

- 複数の荷物を同時に送る際にコストパフォーマンスが良い

船便で送る

船便は重量のある荷物を安価で送るのに適しています。特徴は以下のとおりです。

特徴: 最も時間がかかる(1~3ヶ月以上)。料金は最も安い。追跡サービスは限定的または無し。損害賠償制度あり。 メリット: 大量・重量のある荷物を最も安価に送れる。

デメリット: 到着まで非常に時間がかかる。輸送中の環境変化(温度、湿度)や揺れの影響を受けやすい。紛失・破損のリスクが他の方法より高いとされる。

おすすめ: 時間がかかっても問題ないもの(季節外れの衣類、書籍など)、費用を最優先する場合。

- 到着までに時間がかかるため、急ぎでない荷物に向いている

- 航空便に比べてかなり安く利用できる

- 一部の海外地域は船便のサービスを利用できない場合がある

- 天候や海の状況によって配送の遅延リスクが高い

- 通常、荷物追跡サービスは提供されていないか限定的である

- 梱包は丈夫で防水性の高い材料を用いる必要がある

- 荷物の到着後、港で受け取ることがある

- 輸送中の損傷や紛失リスクが他の配送方法に比べて高い

以上の船便の特性を理解した上で、輸送する荷物の選定と適切な梱包、余裕のある配送スケジュールを計画しましょう。

専門の荷物輸送サービス(民間企業)を利用する

ヤマト運輸、日本通運、FedExなどの民間企業が提供する国際宅配便・輸送サービスです。

- メリット:

- スピードと確実性: EMSと同等かそれ以上に速いサービスが多い。

- 手厚いサポート: 詳細な追跡サービス、梱包サポート、保険オプションなどが充実している。

- 多様なニーズ対応: 重量物、大型荷物、書類専門など、多様なサービスがある。

- 通関サポート: 複雑な通関手続きを代行・サポートしてくれる場合が多い。

- 学割・キャンペーン: 留学生向けの割引プランが用意されている場合がある。

- デメリット:

- 料金: 一般的に国際郵便(特に船便やSAL便)より高額になる傾向がある。

- サービスエリア: 地域によってはサービス対象外の場合がある。

- おすすめ:

- 費用よりスピードや確実性、サポート体制を重視する場合。

- 通関手続きに不安がある場合。

- 重い荷物や複数の箱を送る場合(見積もりを取って比較検討)。

【どちらを選ぶ?】 送る荷物の量、重さ、内容、緊急度、予算、そしてサポートの必要性を考慮して、最適なサービスを選びましょう。複数のサービスの料金や条件を比較検討することをおすすめします。

専門の荷物輸送サービスの利用で、留学生は安心して荷物を送ることが可能です。個々のニーズに合ったサービスを選べば、留学先での新生活をスムーズにスタートできるでしょう。

運輸各社がサービス展開していますが価格は郵便局が一番な印象です…

留学先に送る荷物の梱包方法

荷物が無事に目的地に到着するかどうかは、梱包方法によって大きく左右されます。以下に沿って梱包すると、長い旅の途中で荷物が破損や紛失するリスクを抑え、安心して留学先まで荷物を送れます。

- 丈夫な箱を選ぶ:

- 新品または状態の良い段ボール: 国際輸送に耐えられるよう、厚手で丈夫な二重構造(ダブルカートン)の段ボールがおすすめです。スーパーなどでもらう中古の箱は、強度が落ちている可能性や、食品の匂い残り、誤解を招く印刷(肉や果物など)がある場合があるので避けた方が無難です。

- 適切なサイズ: 中身に対して大きすぎる箱は潰れやすく、小さすぎると箱が膨らんで破裂する原因になります。荷物がぴったり収まるか、少し余裕がある程度のサイズを選びましょう。

- 水濡れ対策は必須:

- 個別にビニール袋へ: 衣類や書籍など、濡れて困るものは個別にビニール袋に入れるか、大きなビニール袋でまとめて包みます。特に液体物(化粧品など)は、漏れても他の荷物に影響しないよう、密封できる袋に入れ、さらにビニール袋で二重に包むと安心です。

- 箱の内側にも: 心配な場合は、段ボール箱の内側全体を大きなビニール袋や防水シートで覆うのも効果的です。

- 緩衝材で隙間なく保護:

- 衝撃から守る: 壊れやすいものは、気泡緩衝材(プチプチ)などで個別に包みます。

- 隙間を埋める: 箱の中で荷物が動くと破損の原因になります。丸めた新聞紙、更紙、エアークッション、発泡スチロールなどを使い、箱の上下左右、荷物と荷物の間の隙間をしっかり埋めます。

- 重いものは下に: 重いものは箱の底に入れ、軽いものを上に配置します。

- 詰めすぎに注意: 緩衝材を詰めすぎると箱が不必要に膨らむので、適度な量で固定します。

- 頑丈に封をする:

- 布製ガムテープが基本: 強度のある布製のガムテープを使用します。紙製は強度が劣ります。

- H字貼りが効果的: 箱の閉じ口の中央だけでなく、両端にもテープをかける「H字貼り」をします。さらに、箱の辺や角にもテープを貼って補強(十字貼りやキの字貼りなど)すると、より強度が増します。

- 底面も忘れずに: 荷重がかかる底面も、上面と同様にしっかりとH字貼りなどで補強します。

【ポイント】 梱包資材(段ボール、緩衝材、テープ)は、ホームセンターや梱包材専門店、オンラインストアなどで購入できます。輸送業者によっては専用の箱や資材を販売している場合もあります。

もう少し詳しく個別に解説します!

丈夫な段ボール選びのコツ

荷造りに必要な段ボール選びのコツは、以下のとおりです。

- 耐久性のある素材を選ぶ

- 移動中の揺れや衝撃に耐えられる、頑丈な段ボールを選びましょう。厚みがあり、破れにくい材質のものが最適です。

- 適切なサイズを選ぶ

- 荷物の量や重さに合わせて、適切なサイズの段ボールを選びます。ぴったりなサイズを選ぶことで、荷造りがスムーズに進みます。

- 再利用する場合には注意する

- 再利用する段ボールを使う場合は、前回使用時のラベルやシールが残っていないか確認し、きれいに剥がしましょう。段ボールそのものに輸送品をイメージさせる写真がイラストが印刷されている段ボールは誤解を招くので極力避けましょう。

- 底面の強度をチェックする

- 段ボールの底面がしっかりとした構造であることを確認します。荷物の安全性が高まります。

以上の点に気をつけて、留学先への荷物を安全に届ける準備をしましょう。

ダンボール選びでやってはいけないこと

国によっては、肉類や果物などの食品の持込みができない場合があります。カップラーメンや果物の絵が描いてある空き箱を使ってしまうと誤解されることもあります。

ダンボールで送るときは食品の空き箱は使わないようにしましょう!

水濡れ対策のためのビニール包装

留学先へ荷物を送る際、水濡れ対策は欠かせません。雨や湿気から大切な荷物を守るために、以下のステップに従ってビニール包装を行いましょう。

- 防水性の高い材料を用意する

- 防水性の高いビニール袋やプラスチックラップを準備します。

- 丁寧に包装する

- 荷物の各面をビニールで丁寧に包み、隙間なく密封します。雨や湿気から荷物を保護可能です。

- 液体アイテムは二重包装する

- 液体を含むアイテムは、漏れ防止のために二重に包装します。

適切な水濡れ対策を施すことで、留学先で安心して荷物を受け取れます。

緩衝材の使い方

緩衝材は、輸送中に物品の保護や衝撃から守ります。緩衝材の使い方は以下のとおりです。

- さまざまな緩衝材を使用する

- バブルラップや発泡スチロール、紙くずなど、さまざまな種類の緩衝材があります。荷物に合わせて適切なものを選びましょう。

- 隙間を埋める

- 壊れやすいものや繊細な物品を送る場合、隙間を埋めるために十分な量の緩衝材を使用することが重要です。緩衝材を使いすぎると段ボールが膨らんでしまうので、適量を使用するように注意しましょう。

- 重い物品は底に置く

- 重い物品は段ボールの底に置き、緩衝材で守り、衝撃を吸収します。

正しく緩衝材を使用することで、留学先へ確実に荷物を届けます。

ガムテープの貼り方

ガムテープを使って段ボール箱をしっかりと封じることは、荷物の安全性を高めるために不可欠です。ガムテープの正しい貼り方は以下のとおりです。

- H字型に貼る

- 箱の開口部だけでなく、側面もテープでH字型に補強することで、箱全体の構造を固めます。

- 底部も補強する

- 箱の底部にもH字型でテープを貼ることで、上部と同じくらいの強度を持たせられます。

- テープの端をしっかり押さえる

- 貼り終わったら、テープの端が緩まないようにしっかりと押さえて貼り付けましょう。

以上の手順に従ってガムテープを貼ることで、荷物が留学先まで安全に届くように準備します。

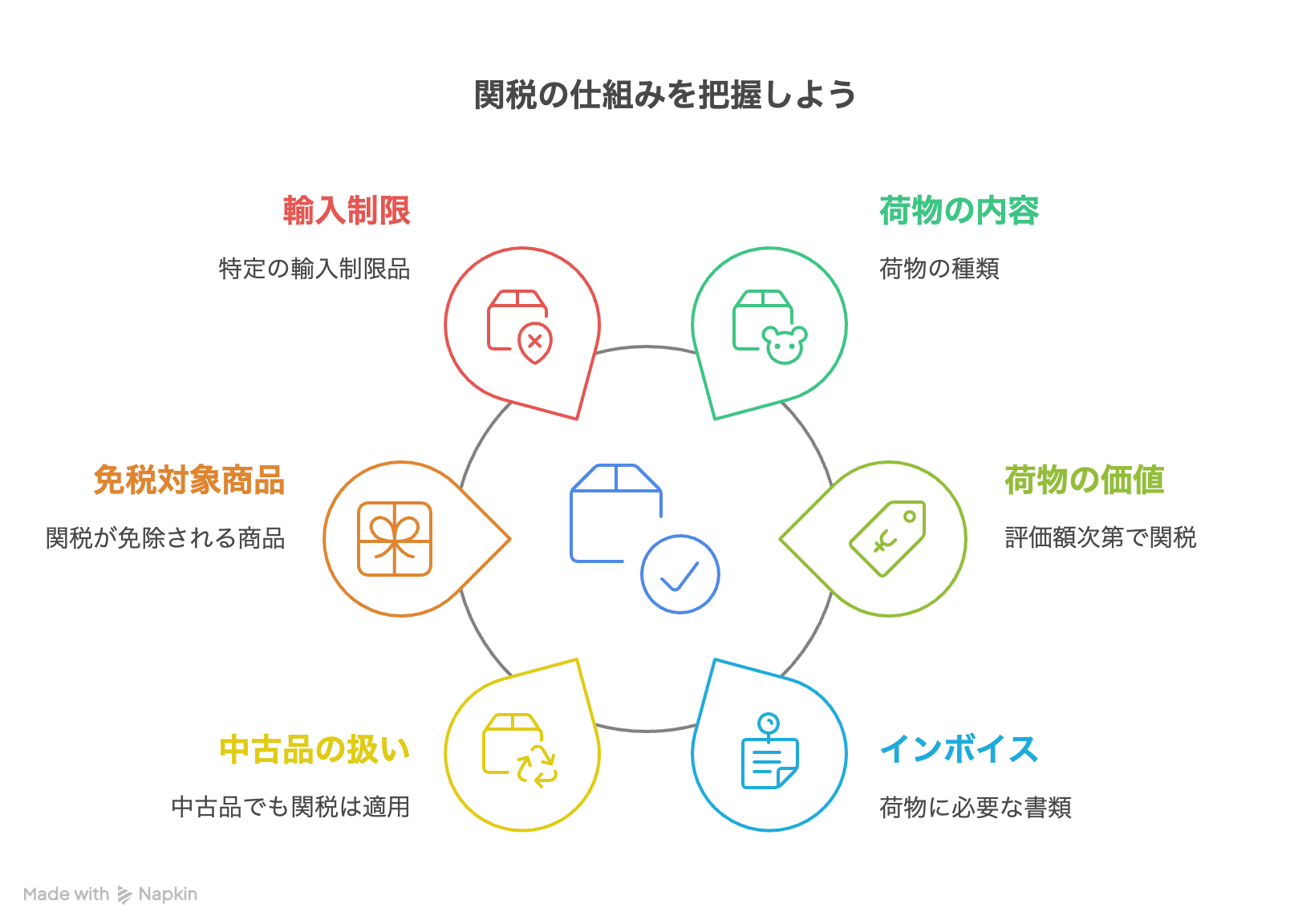

税関手続きと関税を事前に把握しましょう

留学先へ荷物を送る際、余計な税金がかからないように税関手続きや関税について簡単に把握しておきましょう。税関手続きと関税に関する基本的な情報は以下のとおりです。

- 税関手続きとは

- 税関手続きは、荷物の内容や価値を申告するプロセスです。国外に荷物を送る際は、正確な申告が求められます。

- 関税について

- 関税は国によって異なる税率が設定されており、荷物の種類や価値に基づいて課されます。

- インボイスの必要性

- 荷物にはインボイスの添付が必要で、中身の詳細と価値を正確に記載する必要があります。

- 中古品の関税

- 個人使用の中古品であっても、関税が発生します。

- 免税対象商品

- 一部の商品は免税の対象となりますが、免税の適用条件を確認する必要があります。

- 輸入制限品目

- 特定の品目には輸入制限があるため、送付前に対象国の税関規制を確認しましょう。

- 関税の支払い方法

- 受取人が支払う方法と、事前に払込みをする方法があります。

- 書類の提出

- 税関手続きを進めるためには、書類を完全かつ正確に提出することが求められます。

使用する中古品については価値を安く見積もることで(補償は減りますが)関税は実質回避できます!

まとめ:段階を踏んで準備することで時間とお金を節約!

留学先に荷物を送る際、事前の準備が非常に重要です。留学先への荷物送付に関する重要なポイントを、以下にまとめました。

- 1.送る物品のリストアップ

- 送りたい物品のリスト作成から始めましょう。必要なものを漏れなく準備できます。

- 2.重量とサイズの制限確認

- 荷物の重量やサイズの制限を確認します。留学先の国や配送サービスによって制限が異なるため、事前確認が重要です。

- 3.受け取り方法の理解

- 留学先での荷物の受け取り方法についても、しっかりと理解しておく必要があります。留学先の国の規定に従って、適切な受け取り方法を選択しましょう。

- 4.配送サービスの選択

- 荷物を送る方法としてEMSや航空便、船便、SAL便などの国際郵便サービスや、専門の荷物輸送サービスがあります。サービスの特徴を理解し、最適なものを選択しましょう。

- 5.適切な梱包

- 荷物を守るために、適切な梱包が重要です。以下の手順に従って、荷物を梱包しましょう。

・丈夫な段ボールを選ぶ

・ビニールで水濡れを防止する

・緩衝材で隙間を埋める

・ガムテープでH字型に封をする - 6.送れない物品の確認

- 送れない物品のリストを確認し、荷物に含めないようにしましょう。禁止されている物品を送ると、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

- 7.税関手続きと関税への備え

- 税関手続きや関税についても注意が必要です。送る物品に応じて必要な手続きを行い、関税に備えましょう。

以上の点を把握し、適切に準備することで、留学先で荷物を無事に受け取れます。スムーズに留学生活をスタートできるでしょう。留学生向けの「国際郵便らくらくナビ」というホームページも参考になります。

» 留学準備の最適プランニング

» 海外留学の入国時に必要な持ち物リストと荷造り

» アメリカ→日本の国際宅急便ならYAMATO TRANSPORT USA!料金比較と利用方法について解説

コメント