アメリカでの医学研究留学を成功させるためには、効率的な情報収集やコミュニケーション、質の高いプレゼンテーションスライドの作成や論文執筆が不可欠です。特に英語にハンデがある我々日本人にとってChatGPTのようなAIツールは非常に役立ちます。時間を節約してくれるのはもちろんのこと、明確な壁となっている英語の質を大幅に向上させることができます。

ChatGPTは汎用性はありますが、それ故に特化した使い方には弱点を抱えています。特定の目的に使用する場合にはChatGPTより優れたAIツールが多数存在します。

そこで今回は、研究留学におけるChatGPTの使い方7選をご紹介し、それぞれの使い方に応じた有用な代替AIツールを合わせて解説します。この記事を読めば研究留学の質と効率が大幅にアップすること間違いなしです!

AIは上手く使えば強力なサポートツールです。忌避せず有効に活用しましょう!

- ChatGPTとは:最高の性能と汎用性を持つ会話型AI

- ChatGPTの具体的な使い方に関してはこちらの本がおすすめです

- 1. 研究の下調べ(背景を把握)

- 2. 和文英訳・英文和訳

- 3. 英文・メールの作成

- 4. Personal statement・CV・推薦状の下書き

- 5. 文法間違いやスペルミスの校正

- 6. 文章の推敲・言い換え・ブラッシュアップ

- 7. 論文や学会発表のタイトルの起案・推敲・プレゼン準備

- ChatGPTではデータや画像も扱える!

- ChatGPTと連携した各種ソフト・サービスも多数!

- おまけ:今後のAIの期待株【Microsoft 365 Copilot】

- まとめ:AIは道具!否定するよりもどう利用するか?

ChatGPTとは:最高の性能と汎用性を持つ会話型AI

ChatGPTは、OpenAIが開発した会話型人工知能です。自然言語理解と生成能力を兼ね備えており、様々な言語タスクに対応することが可能です。最新版であるChatGPT4は、大規模なデータセットを用いて学習し従来のバージョンよりも性能が向上しています。また、汎用性も高まり幅広いユーザーに利用されています。

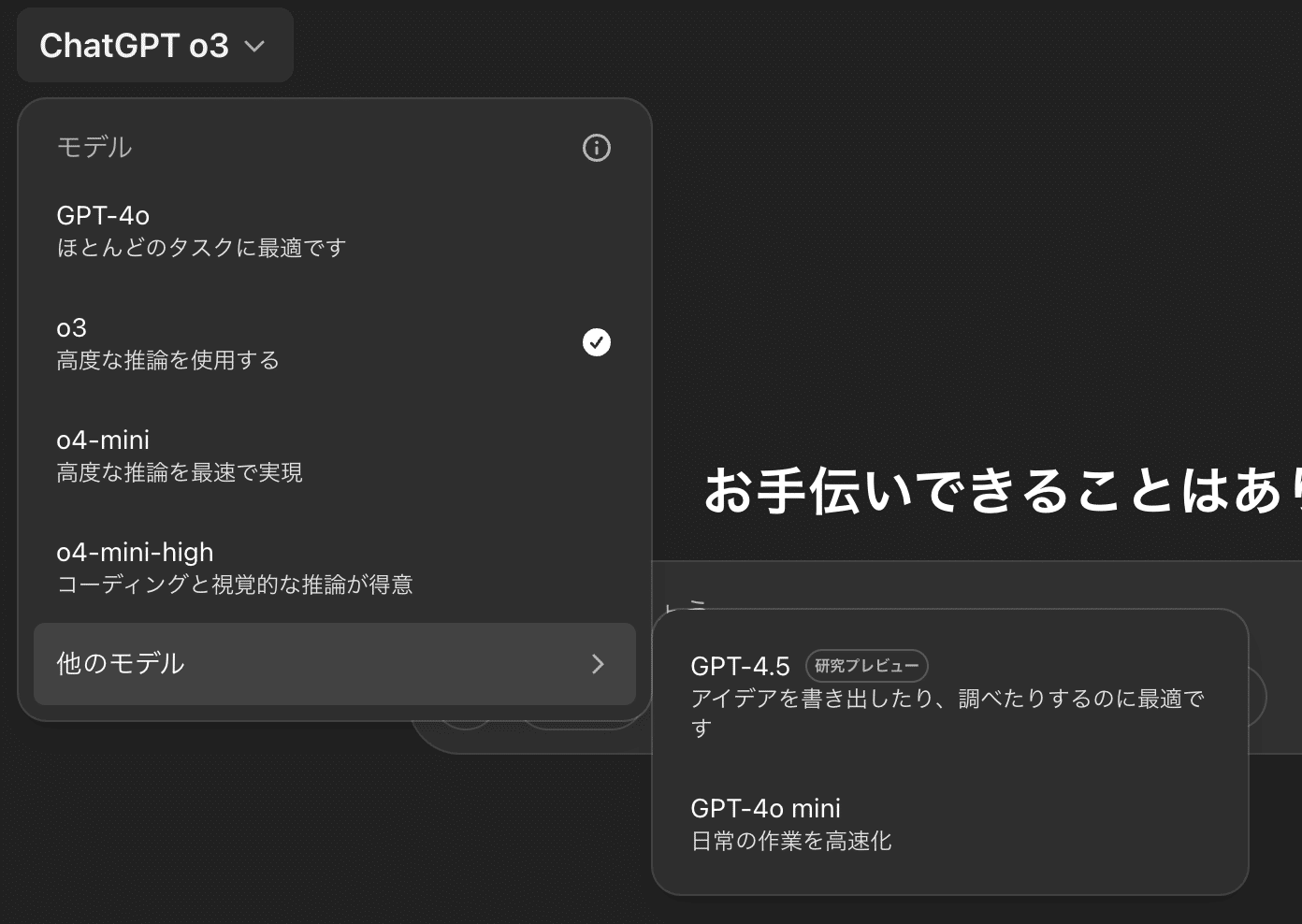

2025年5月時点で使用できるChatGPTのオプションは5つあります。

- GPT-4o(標準バージョン)

- GPT-4.5(アイディアの書き出し・調査)

- GPT-o3 (深く高度に推論)

- GPT-o4 mini(標準バージョンの軽量版)

- GPT-o4 with-high (コーディングと視覚的な推論)

それぞれのバージョンに「検索」「Deep Reseach」「画像作成」の機能を指定することができます。

それ以外にマイGPT(カスタム可能)やChat-GPTと連携して便利機能を発揮するアプリ・拡張機能・プラグインが無数と呼べるほどたくさん開発されています。

多くのものは無料で使用可能で、使用量制限があります。有料版を契約することで使用料制限が緩和されたり、特別なオプションを使用することができるようになります。

まずは無料版で使用し、制限に引っかかるようであれば有料版を考慮します!

最も性能を発揮するのは英語だが日本語にも十分対応

ChatGPTが使用している言語学習データは膨大であり、英語だけでなく多言語を学習しています。そのため日本語にも対応して驚きの性能を発揮しますが、最も性能を発揮するのは英語でのやり取りです。

情報が限定されがちな科学・研究分野ではさらに英語でやりとりすることのメリットは大きいです。英語が苦手な人でもChatGPT内で文章を英訳してもらえるので「質問を日本語で入力→英訳してもらう→(英語をチェックして)翻訳してくれた英語での質問を再投稿」と段階を踏めばOKです。

プロンプトを工夫すれば英語を直接使うことなく質を高めることが可能です!

無料版でお試し→より速度・高性能を求めるときに有料版を

有料版は$20/月であり決して安いとはいえませんが、幅広い利用方法がありうまく使用できた時のコストパフォーマンスは無限大です。まずは無料(登録は必要ですがメールアドレスのみ)で使用し、より高速・高性能で使いたい場合は有料版を選択すると良いでしょう。

特に最近はAdvanced data analysisというファイルをアップロード・ダウンロードしたりプログラムを走らせることができるオプションやBingを利用したWeb browsingでWebサイトから情報を取ってきたり、DALLE-3を利用して画像を作成したり、プラグイン・APIを使用することで他のソフトウェアと連携することもできるようになりました。

また研究で一番有用なのがDeep Researchという機能で、これによって調べ物の精度と深さが格段にアップしました。ぜひ一度体験してみてください。

ChatGPT plusの有用性

この記事では紹介していませんが、画像生成では手軽に画像を作れますので学会発表やちょっとした教育スライドの挿絵として使うのもおすすめです。手軽にスライドをリッチにできますので、1-2枚始めと終わりに挟むとインパクトを与えられます。

Advanced data analysisを上手に使いこなすのは大変ですが、画像生成の指示に使用したり、Wordファイルの要約をしてもらったりなど沢山の使い道があり、この自由度と質の高さは他の生成AIから一線を画しています。

ChatGPTの有料版「ChatGPT plus」の有用性はますます高まっています!

本記事で紹介するChatGPTの代替AIツール

目的によってはChatGPTを凌駕するAIツールはたくさんあります。この記事で紹介するAIツールを以下のリストに列挙します。

- Perplexity:根拠を示してくれる検索AIツール

- Consensus:よりピンポイントで応えてくれる文献検索AIツール

- SciSpace:論文要約AIツール

- DeepL:万能翻訳AIツール

- DeepL write:英文作成補助AIツール

- Kickresume:履歴書・志望動機英文作成AIツール

- Grammarly:文法校正AIツール

- Quillbot:文章推敲AIツール

- Napkin ai:図解生成AIツール

ChatGPTの具体的な使い方に関してはこちらの本がおすすめです

この記事では幅広い視点でChatGPT及び代替AIツールを紹介しますので個々のプロンプト(命令の仕方)までは踏み込んでいません。下記の「医療者のためのChatGPT:面倒な事務作業、自己学習、研究・論文作成にも!」という書籍は研究者のみならず医師をはじめとした医療職がChatGPTを使う具体的な目的とそれぞれに適したプロンプトを掲載していますのでぜひ参考にしてみてください。

1. 研究の下調べ(背景を把握)

研究を始める際には、まず関連する文献や情報を調べることが重要です。ChatGPTを用いれば、キーワードや主題を入力するだけで、関連する情報を教えてくれます。質問の仕方を変えれば違った角度からも情報を提供してくれますし、概要を簡潔にすることも、詳細を求めることもできます。

様々な質問を行うことで素早く当該分野の概要を把握することができます。このように、ChatGPTを使って効率的に下調べを行うことで、研究計画の立案や研究方針の決定に役立てることができます。

しかし調べ物にChatGPTの通常モードを使用する場合には注意点が三つ(!)あります。

- 最新の情報ではない

- 嘘が混じっていることがしばしばある

- 根拠を明示してくれない

ChatGPT通常モードは最新の学習時点までのWeb上の情報や書籍を参考にしており、それ以降の情報は組み込まれていません。そのためそれ以降の情報を意図的に尋ねると、「答えられない」と返ってくるか、もしくは情報を「捏造」してしまいます。

この誤情報は意図して嘘をついているわけではありません。しかし文章生成AIはその仕組み上確率を利用して文章を紡ぐため、データベースの情報や既存の情報を組み合わせてしまうのです。

これはHallucination(ハルシネーション:幻覚)という現象で、今のAIの仕組みではなかなか取り除くことが難しい現象です。当面はしばらくこうした現状は続くものと考えられています。

このように情報が最新でなかったり誤情報が含まれているとなれば、ChatGPTの回答を自分で精査しなければなりません。しかもChatGPTの回答では根拠を明示してくれないため別の手段を使う必要があります。1から検索するよりははるかに早く情報にたどり着ける可能性が高いですが、この目的で使うにはChatGPTはベストではなさそうです。

しかし、2024年になって「検索」モード、2025年になって「Deep Reseach」モードがリリースされ、調べ物においてもこれらのオプションを使用することでChatGPTの精度と確度が高まりました。

とはいえ情報の要約や組み合わせで違ったニュアンスの文章が出てきてしまうことがありチェックは必要なことに変わりはありません。

代替AIサービスその1:Perplexity

ChatGPTよりもさらに望ましい下調べAIサービスがあります。それは「Perplexity」です。ChatGPTではその根拠が明示されておらず、自分でそれを探しに行かなければならないですが、Peerplexityはその回答の文章中に論文と同じようにウェブサイトのリンクが載っているので、ワンクリックでその根拠が確からしいかどうかすぐに自身で確認することができます。情報も最新のウェブサイトから得ているのでChatGPTとは異なり最新の情報を得ることができます。

Perpexityは完全無料・登録不要ということもあり、研究の背景の把握・下調べに関してはChatGTPよりもPerplexityに軍配が上がると考えています。

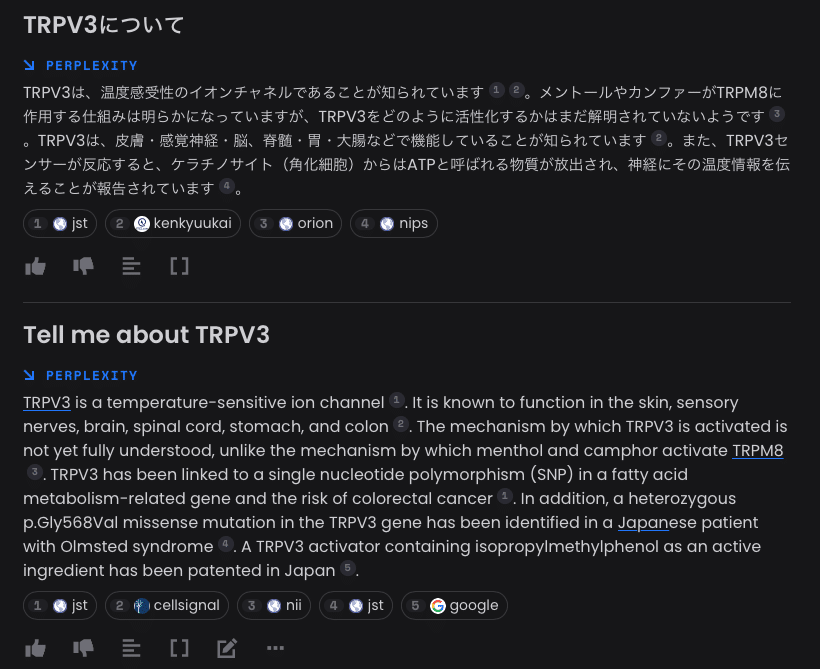

Perplexityに同じ事柄について日本語と英語で聞いた時の違いです。答えの前半部分は似てはいますが英語の方がより詳しく、扱っている情報も異なります。これは引用したウェブサイトの違いによるものです。

本文中の数字が引用元で、本文直下にリンクが表示されます。比較すると引用元が大きく異なっていますね。日本語と英語の答えの違いは参考文献から来ている=研究分野においては英語の情報源がより豊富かつより新しいので英語で質問して英語の答えを得ることが推奨されます。

2025年からは回数制限はありますが「リサーチ」モードを実装し、より深く、より正確な調査ができる様になりました。一度試してみるとその精度と深さに驚くこと間違いありません。

ただし、基本的には情報源はWeb上からとなり、論文からは引用されません。そのため引用元の情報がどの程度確からしいかはPerplexityからだけはわかりません。そのため以下で紹介する2つ目の代替AIサービスの使用で補足する必要があります。

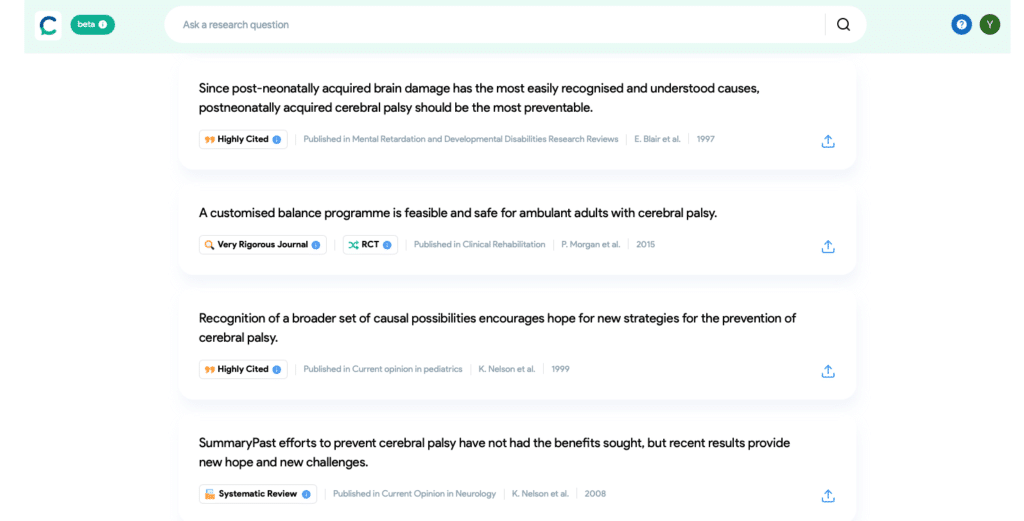

代替AIサービスその2:Consensus

新興サービスであるConsensusも研究背景の下調べに効果を発揮します。Consensusは論文を検索してくれるツールです。

ChatGPTやPerplexityは直接質問に答えてくれますが、Consensusは質問に沿った答えが乗っている文献・論文を最も関係のある文章を引用して紹介してくれます。PubMedに会話機能がついただけではなく、下の画像のように信頼できる雑誌やより重要とみなされる論文を優先して示してくれます。2023年4月現在はBeta版ということなのでこれからさらに使い勝手は向上するでしょう。

検索の一覧表示ではPubmedやGoogle Scholarとは異なり、タイトルではなく論文内の求めている答えに該当する部分がピックアップされて表示されますのでタイトルで探すよりもより効率的に論文を探すことができます。

代替AIサービスその3:SciSpace/SciSpace Copilot

インプットとして論文の翻訳・要約に特化したのがSciSpaceおよびSciSpace Copilotです。

PDFのアップロードやウェブブラウザのChromeの拡張機能で論文の要約や各グラフやテーブルをわかりやすく説明したり、質問を投げかけて論文内容から答えたり、また関連する論文を紹介してくれたりします。翻訳の機能もついており日本語英語を含む10言語に対応しています。

ただし、精度はまだ十分ではありません。海凪が2ページにわたるある論文のIntroductionの要約を指示した時、そのIntroductionの2ページ目は完全に無視されてしまいました。

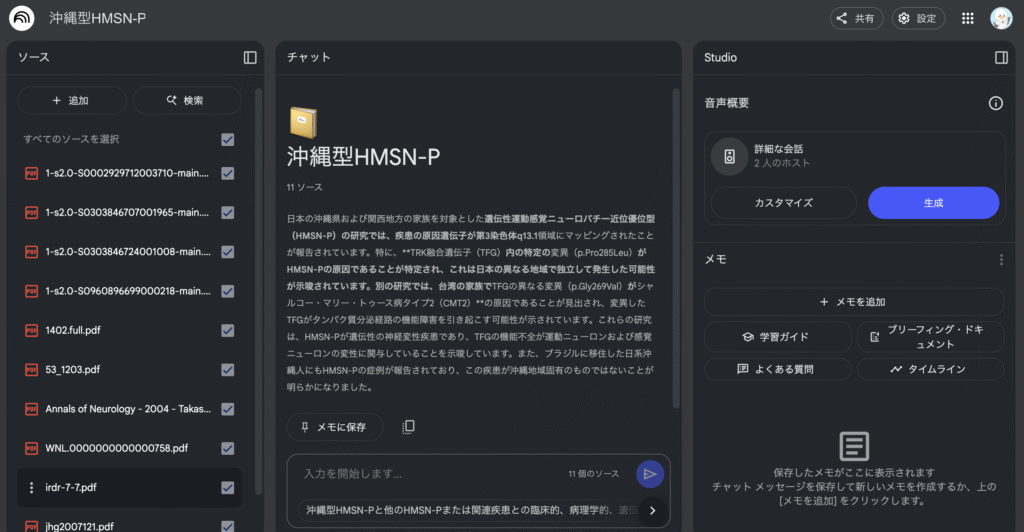

代替AIサービスその4:NotebookLM

代替サービスで集めた文献を統合して解釈したり、特定の目的や知りたいことについてアウトプットさせるのにはこのNotebookLMが非常に役に立ちます。

無料で、使い方も簡単です。集めた文献をアップロードし、画面中央で知りたいことを文章で訊けばOKです。生成AIなので例えば要約スライドの作成案なども作ってくれるので抄読会の資料作りなどでも非常に重宝します。

情報源はアップロードした資料に限られるのでハルシネーションも極力抑えられるので非常に便利です。

おすすめ度:ChatGPT<Perplexity+Consensus+SciSpace+NotebookLM

少なくとも現段階(2023年4月)ではChatGPTを単体で使用するよりも1. Perplexityで概要と枝葉の方向性を掴み、2. Consensusで論文のあたりをつけ、3. SciSpaceを利用してその論文の概要を素早く把握、4.NotebookLMでアウトプット、と順に使用していく方法が研究分野の下調べには向いていそうです。

AIの進歩により下調べの質と効率が大幅に上昇しました!

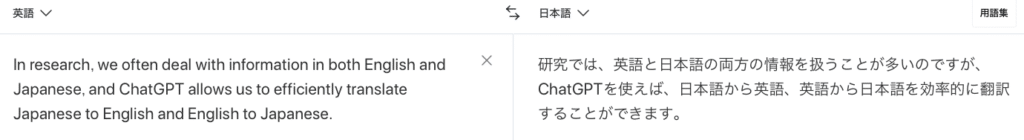

2. 和文英訳・英文和訳

研究において共通言語は英語です。最新情報のインプットも論文というアウトプットも全て英語で行わなければなりません。しかし私たちの母語は日本語であり、いくら英語を勉強したとしても(もちろん勉強した方が良いのはいうまでもありませんが)生まれながらに使い慣れている日本語の方がインプットもアウトプットも短時間でストレスなく行えます。

そこで役立つのがChatGPTの英文和訳・和文英訳です。以前からGoogle翻訳などの翻訳サービスはありましたが、特に日本語訳の性能には問題があり実用的とはなかなか言えませんでした。

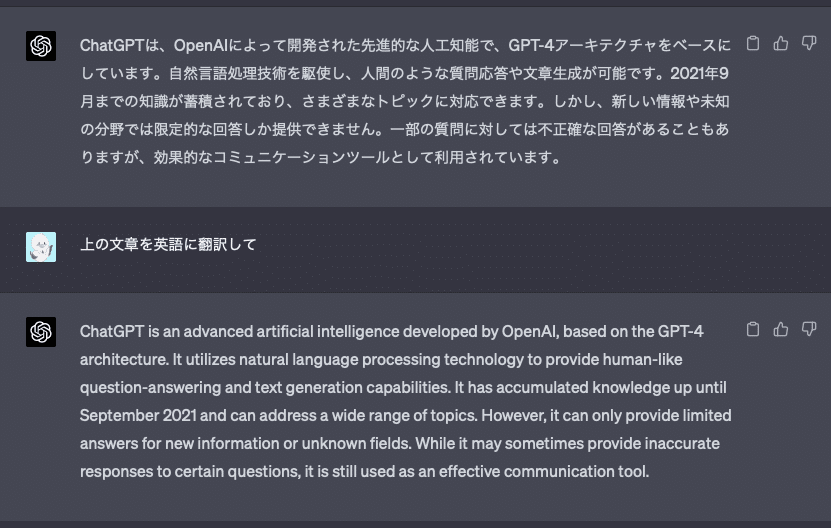

ChatGPTを利用すれば、和文英訳や英文和訳を効率的にかつ高品質に行うことができます。以下の画像のようにプロンプト(入力)欄に文章をコピー&ペーストして「○○語で翻訳して」と指定するだけで翻訳してもらうことが可能です。

お手軽ですし、有料版なら高速なので非常に便利です。ただし一定以上の長文には対応できない欠点があり、無料・有料問わず使用量に制限もあります。

大量に翻訳をしてもらいたい場合は代替サービスの方がおススメです!

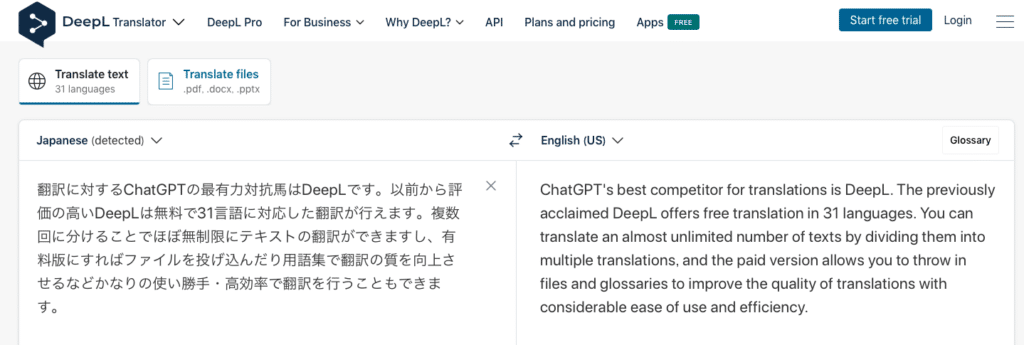

代替AIサービス:DeepL

翻訳に対するChatGPTの最有力対抗馬はDeepLです。以前から評価の高いDeepLは無料で31言語に対応した翻訳が行えます。複数回に分けることでほぼ無制限にテキストの翻訳ができますし、有料版にすればファイルを投げ込んだり用語集で翻訳の質を向上させるなどかなりの使い勝手・高効率で翻訳を行うこともできます。

文章が間違っていても融通を利かせて意味の通る翻訳を行ってくれる一方で、融通を利かせすぎて意図して文章とニュアンスが異なる場合もありますが、他の翻訳サービスよりも圧倒的に質の高い翻訳をしてくれることは間違いありません。

また後述するQuillbotも同じ目的で使えますし、論文の和訳であれば1.でご紹介したSciSpaceも有用です。

おすすめ度:DeepL>>>ChatGPT

翻訳の精度精度は若干ChatGPTの方が良い印象があります。しかしChatGPTは使い勝手が現段階ではあまりよくありません。毎回プロンプトの入力が必要ですし、動作も軽快とは言えません。

一方DeepLは動作が軽い、ブラウザ版だけでなくアプリも多く対応、他言語の切り替えもクリックだけで行える、ファイルの読み込みも行える、単語帳の設定ができるなど目的が特化している文ChatGPTよりも優れている点が多くあります。

現状では翻訳目的ではDeepLの方が良さそうです!

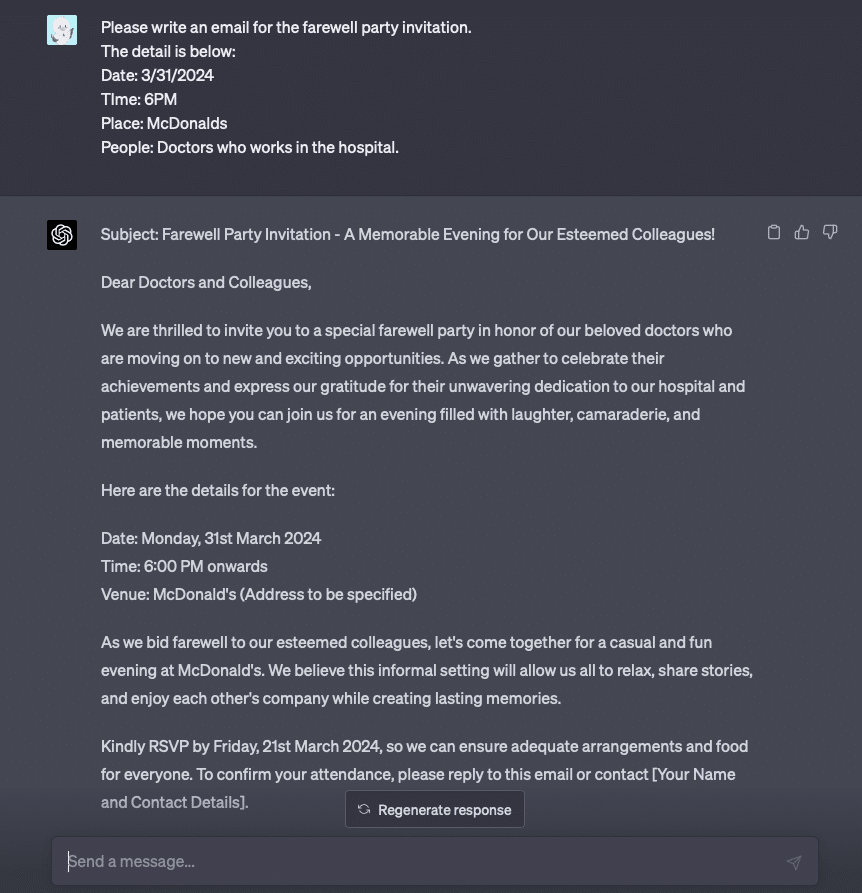

3. 英文・メールの作成

研究活動においては、国内外の研究者とのコミュニケーションが不可欠です。特に、英語が共通語として使われることが多いため、適切な英文メールの作成が求められます。ChatGPTを利用すれば、自然で適切な英文メールを簡単に作成することができます。あらかじめ用意されたテンプレートを利用することもできるため、効率的にメールを作成することが可能です。

油断すると上画像のようにあまりに「上手すぎる」英文メールを書いてしまうこともあるので、適度な調節が必要です。とはいえこのようにしっかりメールを書いてくれるアシスタントは非常に助かります。メールが長すぎたりうますぎたりする場合には「もっと簡潔に」とか「もっと幼く」など、いろいろな指定で書き直してもらうことも可能なので応用範囲は非常に広いです。

メール作成のように文章を生成する仕事はChatGPTの最も得意とする分野です。類似するAIチャット全てが代替になり得ますが、今のところChatGPTより会話機能・文章作成に優れていると思われているものはありません。

ほとんどのメール内容は無料版のChatGPTで十分な質と量だと考えています。ただより文章スピードや質を求めるのであれば有料版が望ましいのはいうまでもありません。

幅広いメールに対応できるChatGPTは他の追随を許しません!

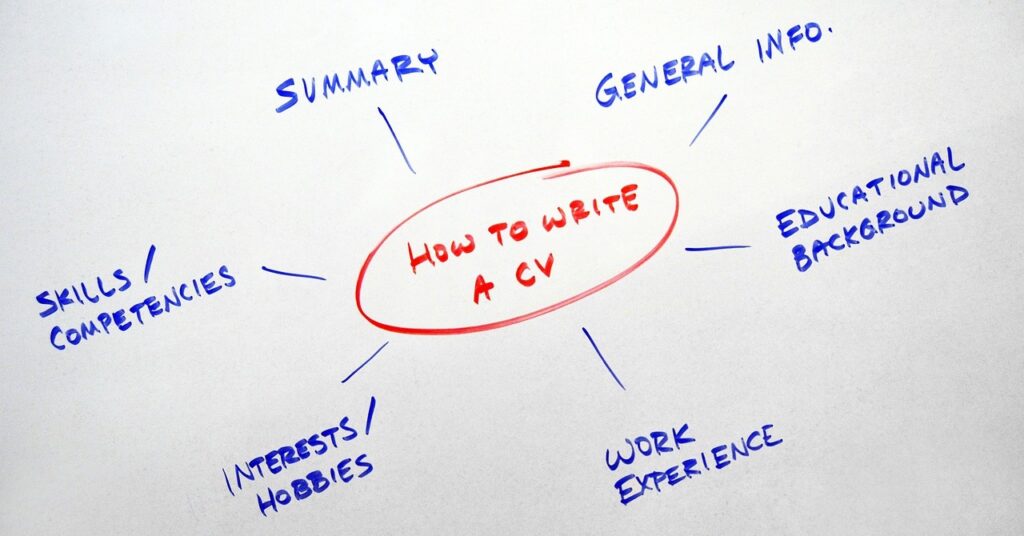

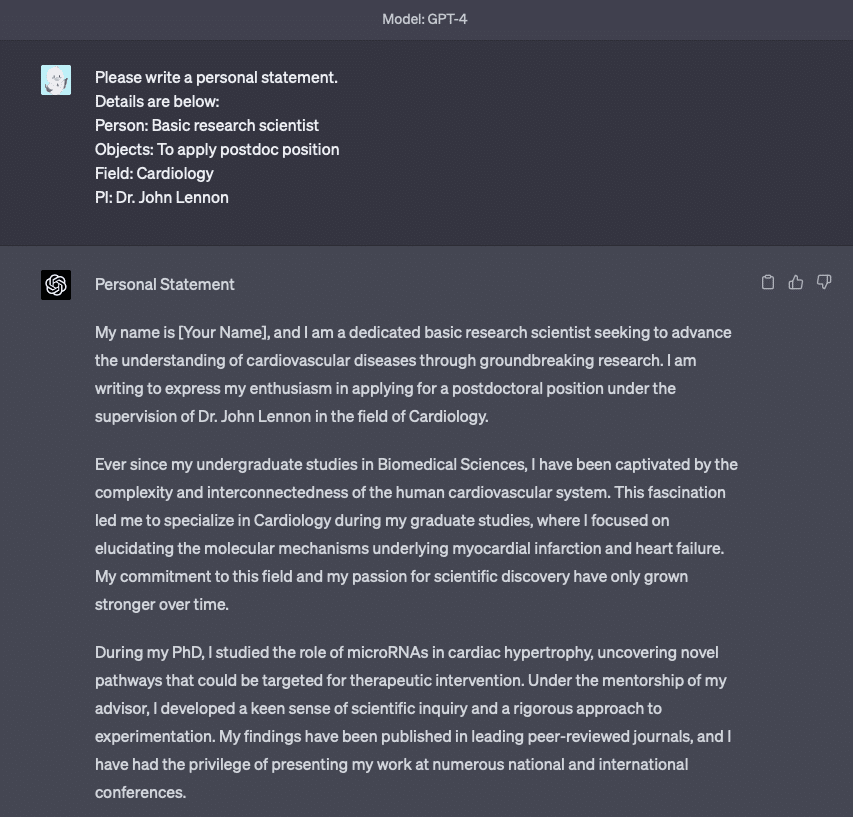

4. Personal statement・CV・推薦状の下書き

研究者としてのキャリアを築く上で、Personal statementやCV、推薦状(日本では自分で下書きをしないといけない場面が往々にしてあります)は非常に重要です。ChatGPTは、自分の経験やスキルを効果的に伝える文書を作成する際の下書きを提供してくれます。

1から情報を入力して書いてもらうことも可能です。ただし個人が特定されるような情報の入力は避けた方が無難です。その場合は指定しない、もしくは仮の名前を入れて文章作成した後でその部分だけ書き換えるようにしましょう。

このように限られた情報でも非常に「それらしく」作成してくれます。あとは好みに合わせて書き換えたり、ChatGPTにリライトしてもらったり、文字数を調節したりしてブラッシュアップしていきます。

また、同じ内容を他者が書いた「推薦状」のように書き直してもらうことも可能です。

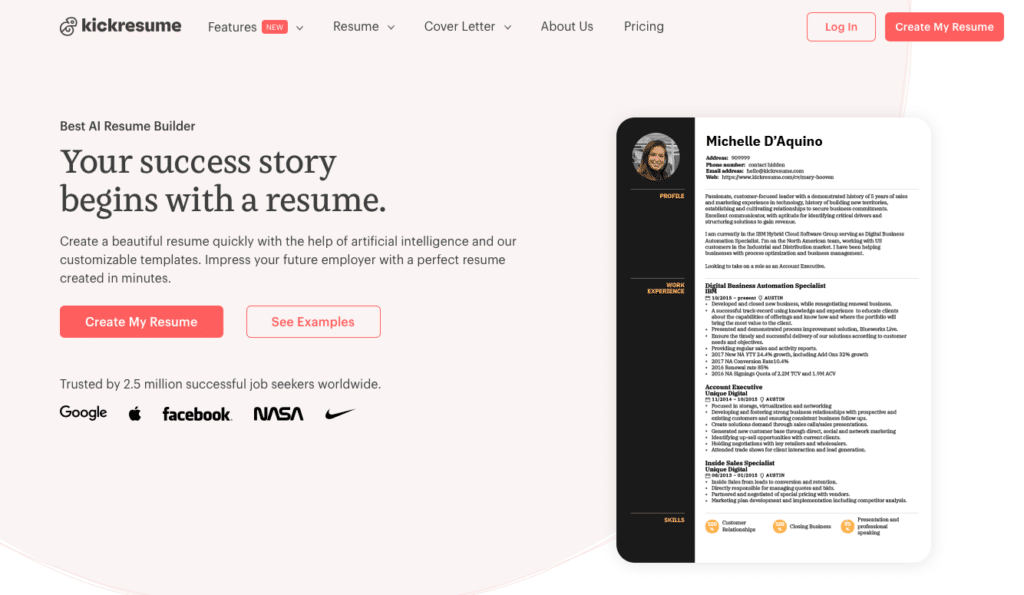

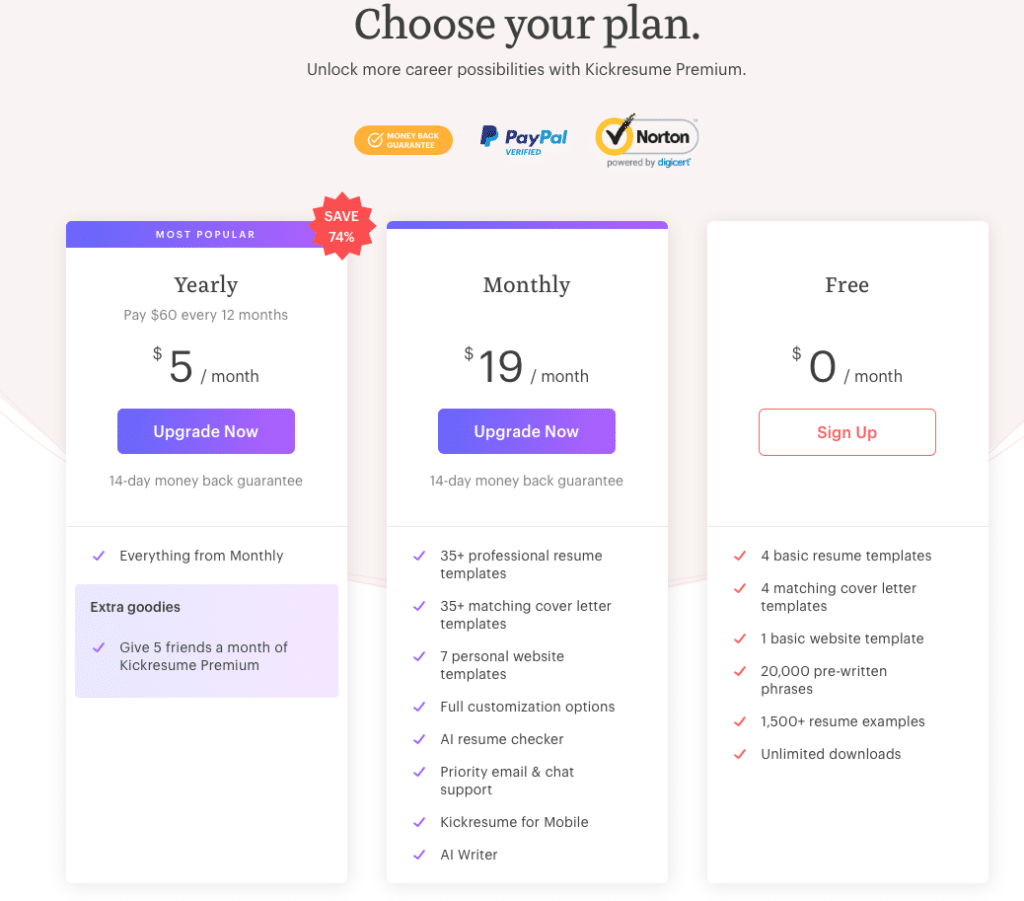

代替AIサービス:Kickresume

Kickresumeは英文限定ですが履歴書(CV・Resume)とカバーレター(≒Personal Statement)を自動生成してくれるAIです。主語や目的語を変えれば推薦書の下書きとしても使えるはずです。

複数のテンプレートから良いものを選び、項目を入力するだけで履歴書を生成してくれます。英文校正機能も付いているのでこれを利用して作成すれば1から作るよりもかなり自信の持てる履歴書が作成できそうです。

無料でも問題なく使えますし、有料版であればより豊富なテンプレートやカスタマイズオプション、AIサポートなどが使えます。特に履歴書はChatGPTだけで作成するのは難しいと思いますのでこちらのサービスは十分考慮する価値があると思います。

おすすめ度:ChatGPT<<Kickresume

ChatGPTの応用範囲には驚かされますが、やはり特化サービスに一日の長があります。

ただし上の画像のようにAIライティングを利用するには有料版の使用が必要です。もし無料で作成したいのであればChatGPTとKickresumeの併用がおすすめです。

年間に何度も使うのでなければ短期間だけ有料のKickresume→その後ChatGPTでブラッシュアップは有効な戦略でしょう!

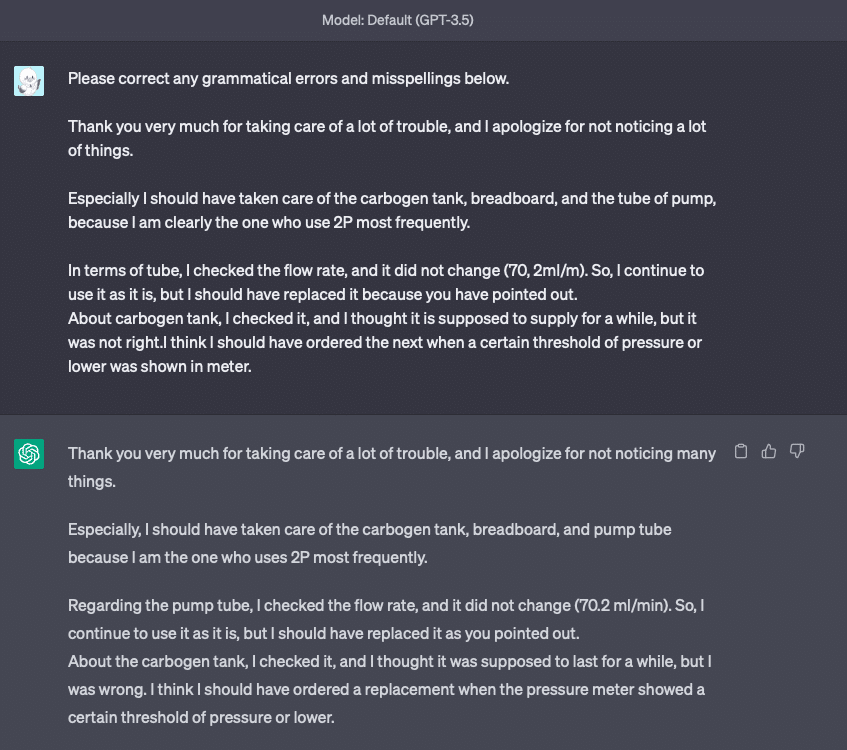

5. 文法間違いやスペルミスの校正

ChatGPTは、文書の文法やスペルミスを自動的に検出・修正することができます。これにより、研究者はより品質の高い文書を提出することができます。

文法ミスやスペルミスに使用するときのChatGPTの優位性は「細かいことはわからなくてもいいので全体をさっとチェックして欲しい」ということが可能なことです。下画像のように文章とプロンプトを入力すれば素早く訂正してくれます。

かなり時間の節約になりますが、逆に言えば「どう直したか」が一見しても全くわかりません。急いでいたとしてもその変更で意味が変わっていないかはチェックする必要があります。またツールの使用で英語能力は高まりませんので同じミスを繰り返す可能性が高いです。

とはいえ日本語など他言語にも幅広く対応していることも強みです。大事なメールの場合、日本語のメールも修正をかけることでうっかりミスを晴らすことができるでしょう。

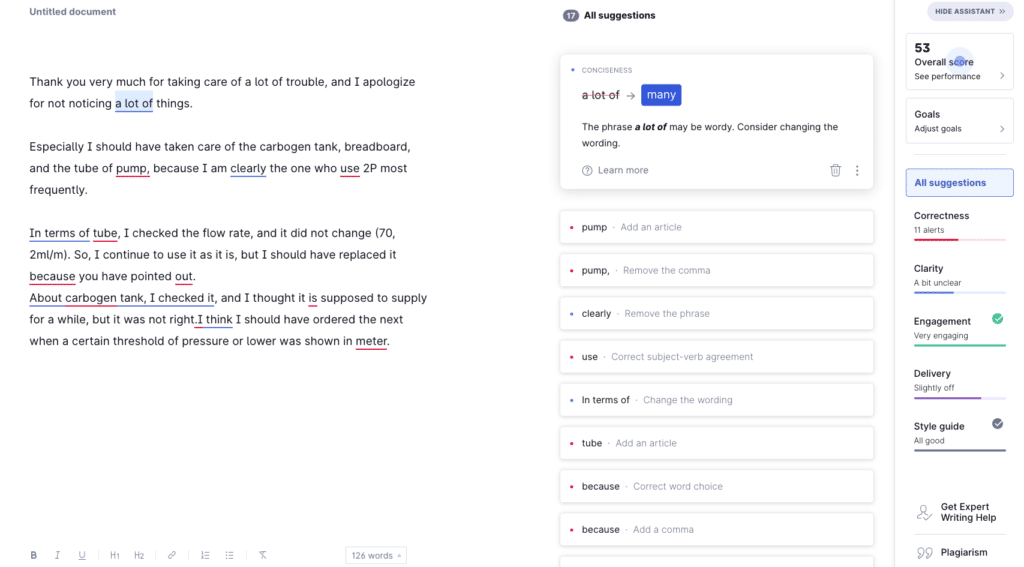

代替AIサービスその1:Grammarly

「フィードバックがない」ChatGPTの欠点を補ってあまりあるのが有名なAI英文添削ツールである「Grammarly」です。アプリや拡張機能も豊富ですので英文を書いている最中から間違いを指摘・修正できますし、一括で修正する場合もどこで何がどのように間違っていて、どのように直せばいいかを提案してくれます。

様々なアプリ・ソフトウェア・拡張機能を使用することでほとんどどんなプラットフォームでもリアルタイムで文章校正をしてくれるなど使い勝手も非常にいいです。さらに有料版ではどのようなニュアンスで書き換えるかも調節が可能なので細かい調節とフィードバックが可能です。

英語のみの対応ですが、アメリカ英語・イギリス英語・カナダ英語・オーストラリア英語・インド英語に対応している点も強みです(Chat GPTもプロンプトで指定すれば対応が可能なはずです)。

以下の紹介リンク経由でGrammarlyに登録すると無料で1カ月間プレミアムコースを使用できます。

詳細については以下の記事でも紹介していますので興味がある方はご覧ください!

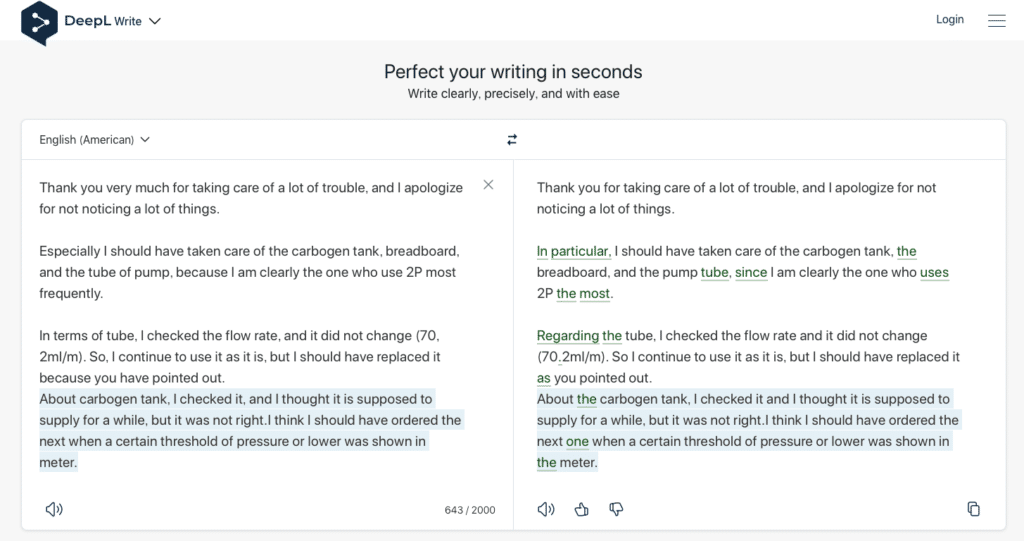

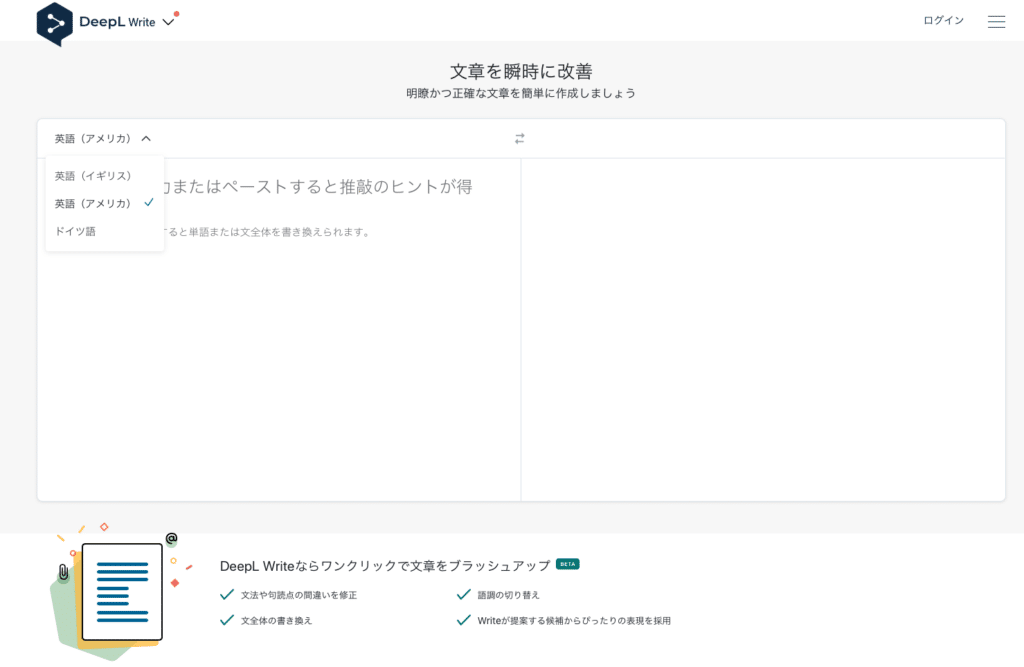

代替AIサービスその2:DeepL write

DeepLの新サービス、DeepL writeも英文校正に有用です。その特徴は文法間違いやスペルミスと後述の文章の推敲・言い換え・ブラッシュアップも同時に行えることです。

ただ一方でどの部分が文法的な誤りでどの部分が言い換えでどの部分がよりよい言い換えなのかがあまりはっきりしません。

今のところ無料のBeta版としての運用ですので今後の改善が見込まれるとともに一部のサービスは有料化されるかもしれません。

おすすめ度:Grammarly>ChatGPT>DeepL write

文章校正はGrammarlyやQuillbotが最有力

GrammarlyやQuillbotはアプリ、ブラウザ拡張機能、キーボード設定など様々な条件で使用することができます。毎回ログインする必要がなく使い勝手が格段に優れています。

また上述のように直したい部分だけを修正できる点やどのように間違っているかを確認できる点などChatGPTより優れている点がたくさんあります。

精度はChatGPTが一番優れている印象がありますが、校正のコントロールが難しいこと、毎回プロンプトを入力する必要があることなどから使い勝手はまだまだです。

DeepL writeはまだβ版ということもありますが両者よりも優れた点が見当たらず、3番手の印象です。

後々のことを考えると海凪はGrammarly(もしくはQuillbot)の使用をお勧めします!

6. 文章の推敲・言い換え・ブラッシュアップ

ChatGPTは、文章の推敲や言い換え、ブラッシュアップを手助けしてくれます。

プロンプトには色々な言い回しで支持することが可能ですが、シンプルに以下のような形でも十分効果を発揮してくれます。気に入らない場合は「Rewrite it more ○○」のように指示を出すことで書き換えることができますし、単語制限があるならそれもプロンプトに入れ込むことでアブストラクトを学会や論文のフォーマットに従って書き換えることもできます。

単語数の調節は自力だと時間がかかるのに徒労感が強くChatGPTはめちゃめちゃ役立ちます!

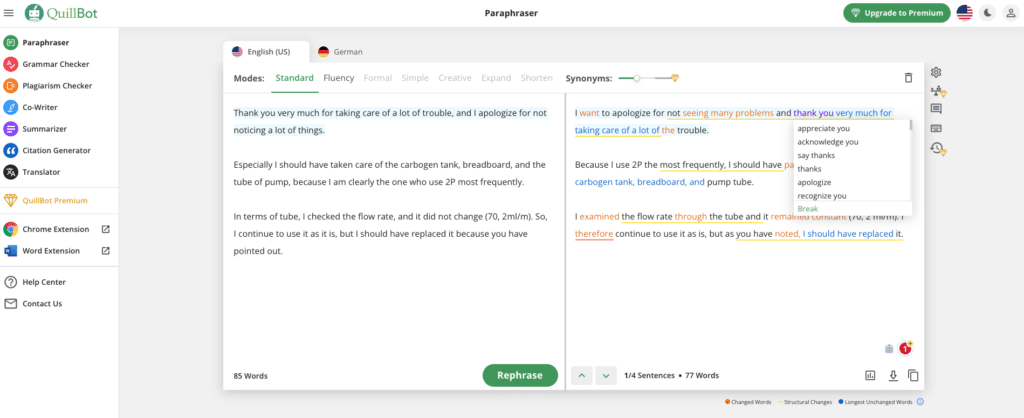

代替AIサービスその1:Quillbot

Quillbotは文章の言い換え・推敲に特化している英文校正AIツールです。とは言え文法やミススペルも対応できますし、31言語の翻訳も行えます。無料版でもかなり使い勝手の良い言い換え能力を発揮します。

有料版ではさらに使い方の幅が広がります。文字数制限もかなり取れますし、盗用のチェックもできるのが論文化の際には非常に役立ちます。

例えばほぼMethodsは一緒なのだけどそのままでは盗用になってしまうとき、参考元の文章をコピー&ペーストで持ってきて、それを盗用と言えないレベルまで文章を書き換えることでトラブルを避ける、という使い方も可能です。

ChatGPTと異なり自分で言い換えの程度を細かく調節できるのが良い点です。

以下記事群でも詳しく解説しています。

代替AIサービスその2:DeepL write

文法間違いだけでなく推敲にもDeepL writeは有用です。ただ特徴としてはChatGPTとQuillbotの中間くらいの感じになりますので、あまり海凪的にはオススメではありません。

おすすめ度:時間を重視するならChatGPT=内容を重視するならQuillbot

総合的にはQuillbotがおすすめですが、一つ一つ言い回しを検討する必要があります。そこが良いところでもありますが、例えばメールなどそこまで推敲を重ねる必要がない場合はChatGPTの方が一発で直してくれるのでいいかもしれません。

どの程度の校正を必要とするかで使い分けるのが良い選択と言えそうです。

7. 論文や学会発表のタイトルの起案・推敲・プレゼン準備

研究成果を発表する際のタイトルは重要です。ChatGPTを使えば、インパクトのあるタイトルを考案したり、既存のタイトルをさらに磨き上げることができます。これにより、研究成果がより多くの人に伝わる可能性が高まります。

論文の全文を要約することはChatGPTの文字数制限から現実的ではありません。しかしAbstractであれば文字数制限は余裕でクリアできますのでAbstractからタイトルを複数考えてもらい、良いものをピックアップするとかなり良いものが出てきます。

また論文により異なる単語数が求められることがありますので、その単語数や文字数も指定したり、あるいはもっと長く・もっと短くなどの指定もできますので苦戦しがちなタイトルも比較的スムーズ・短時間で自分で1から考えるよりも明らかに良質なタイトルをつけることができます。

この目的ではChatGPTでOKです。代替のものを使う必要性は特に感じません。

日本語の文字数の調整はChatGPTは苦手な様です…。

プレゼン資料の一部に図解生成AI: Napkin.ai

プレゼン資料全体の作成にも生成AIは有用ですが、改善されてきているとはいえまだまだ質は高くありません。補助的に、手軽に使用できてプレゼンの図解に使用できるAIがNapkin.aiです。

まだまだサービスが始まってばかり(2024年10月時点)なので現在は無料で使用できます。今後はわかりませんが、質も向上してくると思うのでチェックしておくと役立つことがあるかもしれません。

ここでもNotebookLMが大活躍!

代替サービスで集めた文献を統合して解釈したり、特定の目的や知りたいことについてアウトプットさせるのにはこのNotebookLMが非常に役に立ちます。

無料で、使い方も簡単です。集めた文献をアップロードし、画面中央で知りたいことを文章で訊けばOKです。

情報源はアップロードした資料に限られるのでハルシネーションも極力抑えられるので非常に便利です。

ChatGPTではデータや画像も扱える!

以前は有料版のChatGPTであるChatGPT PlusやChatGPT team planでのみPDFデータやプレゼンテーションスライド、テキストファイルや画像ファイルなど幅広いデータ入力と出力が可能でしたが、現在は無料版のChatGPTでも(データ制限はありますが)可能となりました。

Wordファイルを読み込ませてその内容をプレゼンテーションスライドに出力するとか、画像を読み込ませ、その画像をより好ましい画像に書き換えてもらうなど、使いかたが無限に広がります。

一番お手軽な使い方の一例は、プレゼンテーションの挿絵として画像作成してもらうという使い方です。

使うには慣れとコツが必要ですが、応用範囲は無限大です!!

ChatGPTと連携した各種ソフト・サービスも多数!

ChatGPTはAPI連携(プログラム上で他サービスと連携)することも可能なので、ChatGPTをベースとしてより目的に合った使い方を提供しているソフトやサービスも多数あります。

ChatGPTをそのまま使用する場合、使い方を自身で工夫していく必要がありますが、連携サービスを使うと手軽に目的にあった効率の良い利用が可能になります。

一つ一つ紹介していくのは現実的ではないので、いくつか以下にリンクを貼っておきます。

興味がある方はご参照ください!

おまけ:今後のAIの期待株【Microsoft 365 Copilot】

今後かなり期待されているのがこのMicrosoft 365 Copilotです。

まだサービスが開始されていないので詳細や実際の質は不明ですが、上に乗せたプロモーション動画を見る限りではMicrosoftの様々なソフト(Word, Excel, Powerpointなどなど)と連携することでデータを抽出→プレゼンテーションスライドを自動で制作、などかなり融通の効いたクリエイティブな作業をやってくれるようです。

これがあれば論文からプレゼンを作ってもらったり、プレゼンテーションスライドから論文の下書きを書いてもらったり、図表をデータから自動で良い感じに作ってもらったりと様々な連携ができるかもしれません。今後の推移を見守りたいと思います。

2023年12月1日にリリースされました!

まとめ:AIは道具!否定するよりもどう利用するか?

AI技術は研究においても作業を効率化しクオリティを向上させることに役立ちます。AIがあまりに優秀すぎて、頼ってしまうと英語を使う能力が落ちたり、頭を使わなくなっていざという時役に立たないのではないかという懸念を示される方がいますが、AIは頼り切るものではありません。

参考:医学系研究者と留学者が陥りやすい生成AIの落とし穴と対策10選

AIを否定するのではなく、どのように利用するかを考えることが研究者にとって重要です。今回紹介した7つの使い方はChatGPTの活用法の一部にすぎません。

ChatGPTは対応能力が幅広いのでまだまだ有効な使用方法があるはずです。いかに上手く使えるかが今後の研究のパフォーマンスに大きな影響を及ぼすはずです。

海凪はこの流れを希望を持って眺めています。というのも、これらのAIは我々日本人が課せられた英語という障害をかなり取っ払ってくれる可能性があります。ということは、今まで言語の壁で損していて生かせなかったアイディアや研究結果が生きてくる可能性があるということです。

今までであれば英語の質で論文がアクセプトされなかったり、プレゼンテーションで説得力を持たせられなかった部分がこれらのAIの活用によってハンデを限りなく小さくできるはずです。

海凪自身これからもどんどん活用していこうと思っています!

研究サービスに有用な支援ツールを以下の記事でも紹介しています。合わせてご参照いただけますと幸いです。

医療者のChatGPTはこれらの書籍を参考にするのがおすすめ!

この記事ではChatGPT及び代替AIツールを紹介していますので個々のプロンプト(命令の仕方)までは踏み込んでいません。下記の「医療者のためのChatGPT:面倒な事務作業、自己学習、研究・論文作成にも!」という書籍は研究者のみならず医師をはじめとした医療職がChatGPTを使う具体的な目的とそれぞれに適したプロンプトを掲載しています。

他にも最近では「生成AIを超えろ!これからの医療者のためのAI学術活用術」や「医師による医師のためのChatGPT入門」「医師による医師のためのChatGPT入門2」もそれぞれ独自の視点でわかりやすく教えてくれますのでいずれも一読の価値アリです。

ぜひ参考にしてみて下さい!!

コメント