※本サイトは一部のページでアフィリエイトリンクを利用しています

当ブログ「アメリカの田舎で医学研究留学生活」では海凪(かいなぎ)がアメリカでの3年間の研究留学生活を通して学んだ「研究留学の初めから終わりまで」・「英語学習」・「アメリカ生活」・「アメリカの子育て」のお役立ち情報をご紹介しています。

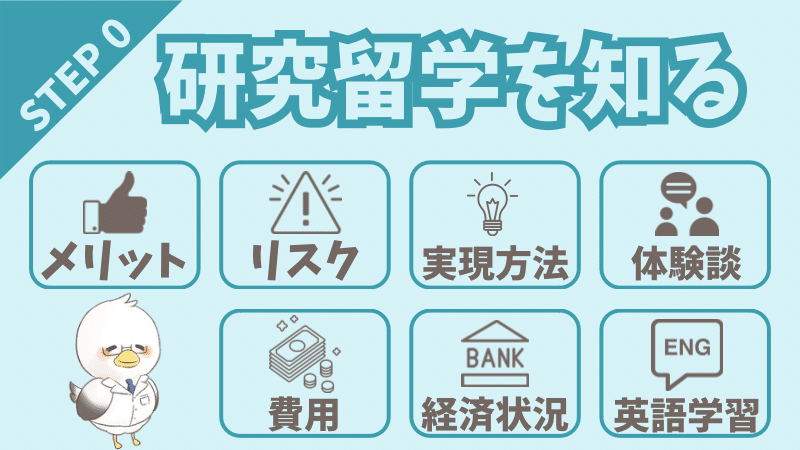

このトップページの記事では医学研究留学について

- 留学を実現するための準備

- 留学を実現する方法

- 留学生活のお役立ち方法

- 留学生活の終わり方

- 留学生活の今後への活かし方

をSTEP 0~7の合計8つのステップに分類しそれぞれ具体的に解説していきます。

情報をピンポイントで知りたい方はページトップの各カテゴリーや本ページの目次、また各所に配置したリンクからアクセスしてみてください!

医学研究留学は情報格差と偏りが大きく掴みどころがありません…

インターネット環境が整っている現代では情報を得ることは以前より容易になりましたが、それでも留学現役世代の体験談を複数聞くのは困難です。かといって大先輩の体験談は時代が違いすぎて参考にできない部分も多いのが実情です。

特にポストコロナにおいてはコロナ禍の時代に研究留学が激減したこともあり、生きた体験談を得ることはますます難しくなりました。書籍も複数出版されているものの、書籍の特性上情報の鮮度は古く、情報が膨大すぎたり少なすぎたりしてぴったりのものは見つかりません。

海凪自身も研究留学及に必要な情報を探すのにとても苦労しました…。

研究留学全体を可視化したサイトが見当たらなかったことが当ブログを立ち上げるキッカケになりました。研究留学の情報は多岐にわたるため記事も長くなっています。目次からお目当の箇所をクリックしていただければ必要な情報をすぐに閲覧することができます。

今後も随時更新予定です。皆様の留学の実現および留学生活に少しでも役立てることができたら幸いです。

【STEP0】研究留学について知る

研究留学/留学生活を知る

まずは研究留学および研究留学生活がどのようなものであるかをイメージできることが大切です。

基本的に研究留学の実現には時間と努力が必要です。時には突然上司や知り合いから打診される研究留学もありますが、自分の心や知識の準備ができていないとチャンスを逃す可能性があります。

モチベーションを保つにもイメージと具体像は必要です。また研究留学が自身のキャリアや人生にどのような意味を持つのかがはっきりしないと行動にも移しにくいはずです。

まずは下記記事群から研究留学に触れてみるのはいかがでしょうか。

留学の実現方法について知る

どうやって留学は叶うのか?を知らずに実現させることは不可能です。

このページの前半を見ればその概要がつかめます。その中でも留学先の確保は最優先課題の1つです。その点に関しては「【2024年版】海外医学研究における留学先の探しかたおすすめ13選」で詳しく解説しています。

留学はしたい、でも英語は好きじゃないしあまり勉強したくない…。そんな方でも留学できる方法を模索してみました!でもそんなに楽な方法はないんですよね…

自分が英語ができる方じゃないとは思っているけど…実際どのくらいの英語力があるといいの?そんなあなたには記事「英語が話せなくても大丈夫?医師が研究留学生活を楽しむための英語力を徹底解説」を読んでいただくと研究留学の実際の英語の空気感と対処法についてご理解いただけると思います。

研究先が見つかったら次は資金源の確保です。理想はポスドクとして雇用されることですがポストは限られているため多くの場合奨学金・留学助成金を得て留学することになります。しかし奨学金・助成金の情報はそれぞれ独自の選定基準があり情報収集も容易ではありません。当ブログの記事「日本人が海外医学研究留学するための奨学金42選をd一覧で比較!」を読めばご自身が応募可能な奨学金を簡単に見つけることができます。

体験談を読む

客観的な情報だけではしばしばイメージがつかめず、研究留学を実現することの距離が遠く感じられてしまいます。その点では知り合いの経験者に体験談を聞くのはとても大切です。

ですがコロナ禍の影響で留学が減少している昨今、個人で沢山の人の体験談を聞くのは容易ではありません。一人の体験談はあくまで一人だけのものですし、時代も場所もそれぞれ異なります。聞いた体験談が自分にぴったり当てはまる可能性はかなり低いです。

その点は他の情報源である程度補うことができます。本ブログの体験談のみならず留学の体験を扱ったたくさんの書籍、Webページがありますので参考にしてください。

自身の経済状況と留学にかかるコストを知る

大抵の場合、留学はそのまま同じ職場でキャリアを継続することに比べて明確な金銭的ハンデを伴います。海凪の留学初期のように一人暮らし+田舎+ポスドク給与ありのようなレアケースを除いては貯金は増えないどころか大幅に減ることが濃厚です。

留学を検討される方はまずご自身およびご家庭にどの程度の金融資産があり、どの程度の収入と支出で家計が成り立っているのかを把握する必要があります。

留学が決まってからこの辺りのことをやろうとすると、せっかく難題である留学先が確保できたのに金銭的な問題で留学を中止・中断せざるを得なくなるかもしれません。それはあまりにもったいないことです。

以下の記事群から実際に留学したときの収支や生活のイメージが掴めます↓

コストがかからない英語の勉強を始める

金銭の問題と同様(?)英語については常について回る問題ですし英語力があればあるほど様々なことに役立ちます。インターネットが発達した現代では、ノーコスト・時間の制約がない手軽かつ継続しやすい勉強法がたくさんあります。

ぜひ早めに勉強を始めることをお勧めします。

下記記事に無料でできる英語学習法(というかプラットフォーム)をご紹介します。海凪が実際にやってみて、無料にも関わらずかなり効果が高いと実感したものが揃っていますのでぜひご参照ください。

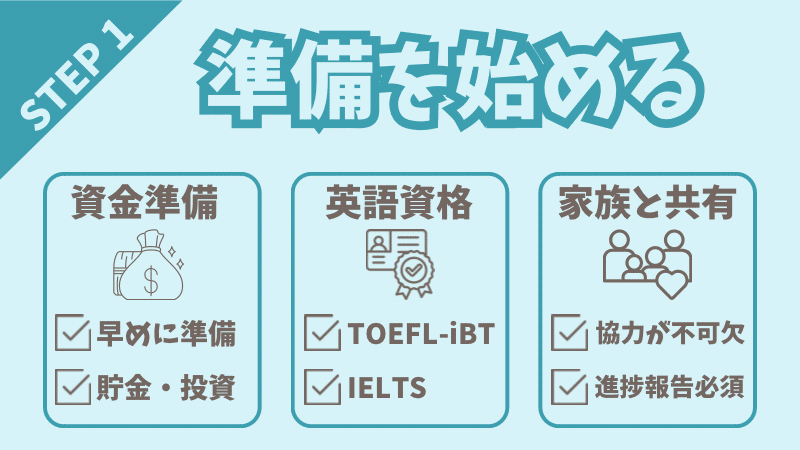

【STEP1】 研究留学の実現に向けて動き出す

研究留学の実現はある日突然話があることもあれば、数年にわたる長丁場になることもありえます。いつ留学が決まっても良いように早め早めの準備をオススメします。

特に時間を必要とするものが「資金の準備」と「語学の勉強」です。

金銭的な準備をする/資金を貯める

家族連れでの留学を目指す場合、いかなる資金源があってもそれだけで生活するのは非現実的です。つまりある程度の持ち出しが必要だということです。

具体的にいくら必要かはケースバイケースですが、準備しておくに越したことはありません。STEP0で把握した家計の状況をもとに、理想的には一番苦しい状況(給料なし・奨学金なし)を想定して早めに貯金を確保しておくことをお勧めします。

投資も一つの手段ですが日本国内にしろ国外にしろ制約や条件がありしっかり確認が必要です。くれぐれも短期売買やリスクの高いものには手を出さないようにしましょう。

可能ならネット証券・ネット銀行の開設と不要な口座やクレジットの解約を

一定期間海外に住む場合、現実的には日本の口座・クレジットカードは残すことになります(というより残しておくべきですが)。できれば出国時にこのお金の管理をすっきりさせておくと時間と金銭の節約になります。

詳しくは記事「留学前に整理!海外留学と日本国内の銀行口座・クレジットカードの管理について4つのポイントで徹底解説」で解説しています。

これは留学をしてもしなくても必要なことですね…

留学に直接役立つ英語の勉強をする・英語資格を取得する

留学に直接役立つ英語の勉強≒TOEFL-iBTです。

せっかく勉強するならスキルも身につきわかりやすく英語の実力も示すことができるTOEFL-iBT以外をあえて選ぶ必要はないと考えます。題材もアカデミック+大学生活に絞ってあり、インプットもアウトプットもまんべんなく学習できますので試験の点数を獲得することが実際の研究生活に直接役立ちます。

準備期間が短い場合は研究で使う英語だけを勉強するという手段もあります。研究英語の書籍は多数出版されているので自学自習も簡単です。しかしその場合具対的な目標が立てづらく、学ぶ内容が絞られすぎて飽きやすくあまりお勧めできません。

次点としてはIELTSです。特にイギリス・オーストラリア・インドなどイギリス系の英語を扱う国へ留学する方はTOEFLよりもIELTSを優先すべきです。

海凪自身はTOEFL-iBTを受験し94点を取った後に留学が実現しました。以下の記事で海凪が実際におこなったTOEFL-iBTの勉強法とテキストをご紹介しています。

家族と留学の希望を共有する

もしあなたにご家族がいるならなるべく早めに留学の希望と準備開始の情報を共有してください。この段階で言いだすのは恥ずかしいと思うかもしれませんが躊躇は不要です。

良い留学には良い家庭環境が必要です。ぜひ家族にもできるところから準備を始めていただけるように、留学の進捗と見通しをその都度伝えるようにしてください。

またご家族にもある程度留学や留学生活のことを知ってもらうことも円滑な準備のためには必要です。下記記事に留学に帯同する配偶者が知っておくべきことを紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

【STEP2】研究留学先の確保 (a) & 研究留学の資金確保 (b)をする

ここが研究留学の最大かつ実質唯一の障壁です…!

よく直面するのが「鶏が先か卵が先か」問題です。奨学金や助成金を獲得するには多くの場合留学先が決まっている必要があります。一方で研究室に留学の交渉をする際には奨学金があった方が圧倒的に有利です。

こうなると袋小路に見えて「一体どうしたら?」となってしまいますが、基本的には「留学先確保」→「資金源確保」の順番になります。

なぜなら留学先の確保には資金は必須ではありませんが、奨学金/留学助成金の申請に留学先の確保は「ほぼ必須」だからです。留学を希望する研究室に「奨学金をとったら(or無償であれば)受け入れてもらえるか」と打診するということになります。

例外は「大学医局からの派遣・ポスドク雇用・自己資金での留学」です。これらでは両者がほぼ同時、あるいは資金が先行するということになります。

- 奨学金・助成金の留学(大多数)

- 大学医局からの派遣

- ポスドクでの雇用

- 自己資金での留学

【STEP2-a】研究留学先を確保する

留学先を選ぶときの基本的注意事項

大事なことはとにかく「地雷を避ける」ことです。致命的なことがなければあとは本人の頑張り・時の運・相性など様々な要因があり事前情報でベストの選択をすることは不可能と言っていいでしょう。

地雷さえ避けることができればそれでOK。瑣末な欠点のために行かないのは勿体なさすぎます。

また、研究留学先を選定する際には自身の研究留学の目的と価値観を整理せれることをお勧めします。直接話を受けた時も受けるか断るかを選ぶときにこの観点はとても重要になります。留学先の選び方については記事「研究留学先の選ぶ時は何を重視すべきか?目的と価値観を炙り出す9つの質問」をご参照ください。

候補の研究留学先を選定する

研究留学生活にとって最も重要なパートです!

人脈を活用する

これが医師の研究留学では一番多いルートであると思います(個人的観測範囲)。

その中でも多いのは代々同じ研究室へ同じ大学の医局から派遣して研究を継続しているタイプです。もっとも留学が実現しやすく、かつ生活の立ち上げも研究への入りも前任の引き継ぎがあるのでもっとも「楽」で「成果も予想しやすい」留学です。賃金も約束されていれば最高です。

そもそも留学実現や環境を整えるハードルとエネルギーは高いのでこの類の話があれば受けるべきであると思います。ただ自由度は比較的低いでしょうから、確固たる別の目的がある人や自由に留学したい人は受け入れがたいかもしれません。

自身の希望する研究範囲に関連する研究室にとにかく売り込む

他の方の体験談を読む限りではこれも多い印象です。

気になる研究室に片っ端から手紙やメールを送ったり、学会で突撃して知り合いになり連絡を取ったり‥。大半は返事すらありませんが「数撃てば当たる」のことわざ通りいくつかの研究室から返事がもらえ、実現に結びつくようです。

しかし先方がポスドクを募集していない場合、先方から給料を出してもらえる可能性はかなり限定的です。大部分の場合は奨学金を自分で獲得し、それとともに売り込むことになります。こうすると相手は給料を出す必要がなくなるので実現可能性が高くなります。

もう1つは完全無給で挑む方法です。先方が受け入れてくれる可能性は奨学金がある場合に比べて若干低くなりますが、それでも一定程度可能性はあります。しかしビザ獲得には少しだけハードルが高くなるかもしれません。

>> 【医師のアメリカ留学】ビザの取得手順と必要書類、重要ポイントを徹底解説

この場合リスクも労力も1.に比べてはるかに大きいですが、その分自分が選ぶ自由もあります。一方で飛び込みは研究室の前情報が限られるのでとんでもないPI (principle investigator, 研究室の主催者)に当ってしまう可能性もあります。例えば研究者として有能であったとしても放って置かれるところもあれば、厳格に管理されて自由がないところもあり…。ただそれはやり方次第です。

その辺りは別記事「医師の研究留学に潜むリスク 〜体験談を交えて〜」を参照ください。

その他の手段

スカウトされる、公募や賞に応募して勝ち取る、などでしょうか。かなり特殊であるとは思いますが、たくさん論文を書く、たくさん国際学会発表するなどして実績のアピールができていると自分から探さなくても話がくるかもしれません。それも一つのコネクションではありますが、実績や研究実績に依存しますので1 のコネとは別に分類しました。

実は海凪はこの「その他」パターンでした!

海凪が留学に至った経緯については別記事「海凪が研究留学を志して実現するまでの体験談」をご覧ください。

もっと詳しく知りたい方へ

大まかに分類すれば研究先の選び方・アプローチの仕方は以上です。

え?研究先の選びかたって重要なのにそれだけ?

と思われた方、もっと詳しく知りたい方、ご安心ください。詳細については下記記事「海外医学研究における留学先の探しかたおすすめ13選」で紹介しましたのでそちらもご参照ください。

応募・売り込みに必要な書類を準備する

留学先の選び方も大事ですがどう選ばれるかもとても大事です!

留学先の選定をしつつ(あるいは先行して)応募に必要な必要書類の準備をしましょう。ほとんどの場合履歴書(CV: curriculum vitae) と志望動機 (Personal statement)が必要です。これらは海外の奨学金や助成金、研究費を申請するときにも必ず必要ですので気合を入れて準備しましょう。

また応募の段階では必須ではないですがパスポートをもし持っていらっしゃらない方がいたらこの辺りで取得してしまいましょう。有効期限も長い(10年)ですし、後から取ろうと思うと時間の制限でバタバタしてしまいます。

英文作成の時には英語補助ツール・AIツールを有効活用しましょう!

Personal Statementや売り込みのメールではその英語力が試されます。提出した英文が完璧ではないのは許されるとしても誤字や文法間違い、論理の飛躍などがあっては内容も自身の人間性や能力も疑われてしまいます。

英語学習は地道に継続するとしても、就職活動はそれを待ってはくれませんし、英語力の自信がついてから、では時期やチャンスを逃してしまうかもしれません。ぜひ以下記事群を読んで参考にしていただき、大事な英文を作成する時には英語補助ツールを有効活用してください。

i. CVを用意する

英語の履歴書はいざ書くとなると意外としんどいです。しかし一度作ってしまえば細かい修正とアップデートは楽ですので、時期を早めに作ることをお勧めします。人によっては履歴書を作ることで自分を客観的な的に見ることができ行くべき方向が見えてくるかもしれません。

下記記事でCV作成について解説しています。Wordファイルもダウンロードできますので参考資料の一つにしていただければ幸いです。

ii. Personal statement

いわゆる「志望動機」ですが、一定の書き方は存在します。これも一度作ってしまえば提出先に合わせて取捨選択・修正することで楽に修正できますが、一方で事実を書けば良いCVと違って「留学先への意欲を示すもの」なので提出先に合わせた修正は必須です。

一回は英文校正サービスを通しましょう!

コピペやどこに提出しても意味が通るようなぼんやりしたPersonal statmentではマイナスにしかなりません。“personal statement”で検索すると実例や書き方の解説はたくさんありますが、あまりに多すぎるのが厄介です。下記記事でPersonal Statementの作成方法について(Wordファイルダウンロード可)解説しています↓

【STEP2-b】研究留学の資金源を獲得する

資金なしにはなかなか留学は実現しません。もちろん貯金が一定量あれば自費留学という手段は残されています。しかし資金源を得られるということは少なくとも「その資金を用意してくれる人たちがいる」ということを意味しており、それは研究者としての信用に繋がります。

奨学金・海外留学助成金に応募する

優良な資金源であり信用も大幅に向上する一石二鳥の資金源が奨学金・留学助成金です。

応募可能な奨学金・助成金を把握する

まずはどんな種類の奨学金・助成金があり、そのうちどれがいつ応募できるのかを把握することが先決です。知らずして応募はできませんからね。

しかし巷にはまとまった情報源がなかなか見当たらないので海凪が作成してしまいました。記事「日本人が海外医学研究留学するための奨学金42選を一覧で比較!」を是非参考にしてみてください。

最新情報・詳細情報は必ず公式サイトでチェックする

執筆から手元に届くまで時間のかかる書籍はもちろんのこと、上記の記事も含めてまとめサイトも情報が更新されていないことは珍しくありません。特にコロナ禍やその後に続く世界的なインフレにより色様々な要項や支援額が変更されていますし、中止/休止になった奨学金もあります。まとめサイトの更新・書籍の出版も滞っていますので必ず最新情報を大元のウェブサイトでチェックする必要があります。

早めに応募条件の確認が必要!

そもそも対象外になる奨学金も少なくありません。

年齢・職種・経験・資格・研究分野などはそれぞれ異なりますので必ず自分が当てはまるかを書類作成に取り掛かる前に必ず確認してください。

また多くの奨学金・留学助成金の募集は1年に1回です。実際にお金が出る時期と募集時期もかなり離れていることが多いので、いつ応募するか・いつ資金が出るかを必ず確認してください。

予め共通の履歴書を作成しておく

どのような募集も履歴書を必要としないものはありません。予め作っておくと応募資格と自己のプロフィールとの照会も楽になりますので、早めに用意しておく方が良いでしょう。さらに日本語の履歴書をきちんと作成しておくと英語の履歴書作成の際にも必ず役に立ちます。

小さな助成金・奨学金も見逃さない

少額の留学助成金の枠もしばしば見かけます。特に学会が主催している助成金は少額です。もちろんまずは給与に相当する額を狙う必要があります。そうでないと留学先の受け入れ先や受け入れてもらえる確率は増えないからです。

しかし家計のことを考えれば数十万円のお金を渡航費として使えるだけでもだいぶ違います。学会主催の場合には所属していないと情報は入ってきませんし、研究課題が当該分野と重なっている必要がありますが見逃すにはもったいなさすぎます。

大学(医局)に交渉する

せっかく普段から貢献しているのです。医局と交渉しない手はありません。

よくあるパターン

一年は大学のポストを継続したまま交換留学の形をとり、もう一年は自分でなんとかしてね(研究室と交渉する・奨学金を獲得するなど)という形はありがちなパターンの一つです。

このパターンは様々な利点があります。

- 給与が一年保証されていることで留学先の研究室と交渉がしやすい

- 一年間は日本国内の年金や健康保険など福利厚生を得られる

- 国内より留学先でグラント・奨学金を作成する方が採択されやすい(個人の感想です)

- 一年間で自分の実力/頑張りを見せてでポスドクのポジションを(飛び込みよりは)得やすい

大学との関係性やポストの状況、他の医局員の状況など様々な条件が揃う必要がありますが、上記のメリットを考えればトライする価値は十二分にあります。

ポスドクとしての職を得る=ポスドクとしての留学先を確保する

これができたらベスト!!…なんですけどよっぽどのコネや実績がないとなかなか厳しいのが現実です。

とはいえ、何もせずに諦めるのはもったいないです。実際ポスドクの職を得られば研究先と資金源が同時に解決するだけでなく、福利厚生や安定性(雇い続けてもらえれば最大5年間昇給ありの安定した資金源になる)のメリットは奨学金にはなく、苦労した分の価値におつりが付いてくる以上の大きなメリットを得られます。

実際のポスドクの求人の探し方については「海外医学研究における留学先の探しかたおすすめ13選」で紹介しましたので是非ご参照ください。

貯金でなんとかする

最終手段はこれです。お金さえあればなんとかなります。最近はそれではビザを取りにくくなった、なんて噂を聞きますが、実際に海凪の留学先にも自己資金だけで留学している人もいました。もちろん受け入れる研究室の「Invitation letter (もしくはOffer letter)」は必要なので研究先との交渉が必要ですが、やらずに諦めるのは勿体無いです。

とはいえ特に家族連れで留学を考えている場合には金策をいろいろ用意しておかないと比較的高給である医師とは言えどなかなか厳しいものがありますが…。

バイトを増やして資金を貯めるのも一つの方法ですがバランス感覚が必要ですね…

>> 医師バイトドットコムは専任のコンサルタントがサポート【完全無料で利用可能】

「貯金がある」では通用しない場合の裏技

場合によっては「貯金ではダメ」という場合もあるかもしれません。

こんな裏技を使った人がいました(あくまで伝聞なので詳細はわかりません)。医局に自分の貯金を預けて「基金」とし、そこから助成金として自らに定期的に払い出すことでビザ申請時の大使館や留学先の研究室に「持続的な資金援助があります」と示したとのことです。

税金はどうしたんだろう??などいろいろ疑問がありますが、最後の手段として知っておいてもいいかもしれません。

【STEP3】研究留学が決まったら準備すること

留学先と留学時期が決まったらあとはあとは必要な手続きや準備をするだけです。

それまでに比べてここからは作業は多いです。しかしやることは明確なのでそれぞれ検索して公式のHPを参照し、わからないところは解説サイトを参照していけばほとんどの問題は解決します。

※海凪はアメリカに留学したので、ビザや生活情報についてはアメリカ以外の国に当てはまらない情報も多く扱っていることにご注意下さい。研究先が決まったらその国と地域の具体的な情報をご確認ください。

パスポートの取得

留学を志している方がまだ持っていない、という確率は低いとは思いますが…もしなければビザ作成の大前提なので早速作成しましょう。各都道府県のパスポート申請窓口で作成することができます。

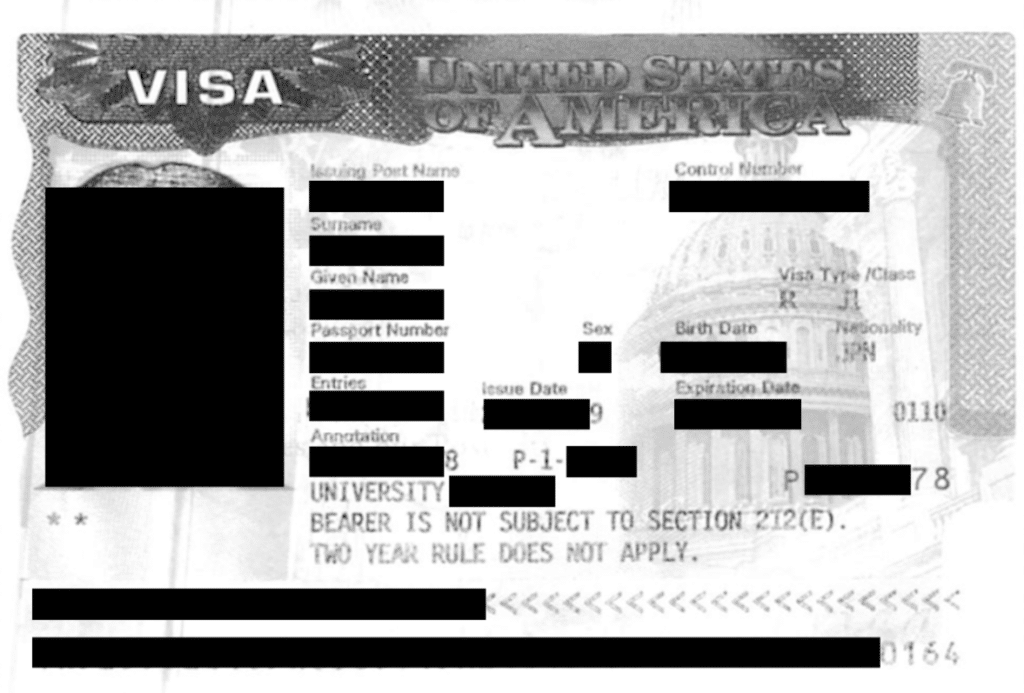

VISA (J-1 )の取得

無給でも有給でも一定期間以上国外に滞在して働くにはビザが必要です。ビザの種類や区分は国ごとに異なります。他の国は海凪は経験しておりませんので、ここではアメリカの場合に焦点を絞ります。

アメリカで研究留学する人のほとんどの方はJ-1ビザになると思います。ビザ取得に関してはまずは米国大使館HPを調べましょう。きちんと日本語で説明してくれていますし、YouTubeのビデオも用意してあります。

もちろんところどころわかりにくい部分はあるのでその都度調べる必要はありますが、一つ一つ進めていけば決して難しくはありません。それでも難しい方は個人のブログで解説しているものもあります。

海凪も検索でいくつかの記事を発見し、大いに参考にしました!

また立場にもよるのですが有給・無給関わらず職を得て渡米する場合にはその職場からのOffer Letter(就職を約束する手紙)が必要です。J-1ビザであればその職場で手続きを経て発行されるDS-2019も必須となります。手に入る順番としてはOffer Letter→DS-2019→両者を揃えてビザ申請→ビザ取得となります。

ビザについては当ブログの記事でも解説していますので参考にしてみてください。

パートナーがいる場合はパートナーとの情報共有

単身であれば粛々と留学準備をするだけですが、配偶者やパートナーがいる場合は決まり次第(理想的には決定前から進捗が変わる度に)情報を共有しましょう。特にこどもがいる場合には父と母では視点も異なりますし、それぞれで情報収集をすることで抜けや漏れが少なくなり円滑な準備および留学が可能になります。

配偶者の視点から記事「海外に留学する医師に帯同する配偶者(妻)が知っておきたい9つのこと」を作成しましたので合わせてご参照ください。

国外転出のための準備

ここが留学準備の中では一番複雑で迷う部分の多い厄介な部分です。なぜなら選択肢が沢山あるだけでなく個々の事情や考え方によってどの選択肢がベストであるかが異なるからです。

まずは簡単な選択肢を提示しておき、随時更新していきます!

今住んでいる住居及び家財道具の処分

留学先に骨を埋める覚悟であれば全て処分で迷うことはありませんが、多くの医師は研究留学後帰国する予定ですのでなるべくであれば財産を残しておきたいところです。また研究留学は家計の負担が大きいですので削れるコストは削っておきたいのも正直なところです。

保管や賃貸の継続は少なくないコストがかかります。かといって完全に処分してしまうと帰国時に生活の再セットアップにコストがかかります。非常に悩ましいところです。

大きく分類すると以下の選択肢があります。

- 住居も家財道具もそのまま

- 住所は保持してサブリース・家財道具は処分

- 住居は退去して家財道具は保持 (実家などに移動・倉庫に保管)

- 住居は退去して家財道具も処分

処分にも譲渡、売却、廃棄など沢山の選択肢があります。またお金だけでなく時間のコストも考慮する必要があるでしょう。

ケースバイケースなので総論をまとめるのもなかなか難しいです…。

携帯電話をどうするか

みなさま頭を悩まされる問題の1つです。選択肢は以下の通りです。

- 契約継続

- 格安SIMや安い契約にして継続

- 番号管理に移行

- 解約

1が最も高コストで徐々にコストが低くなり4はゼロコストですが、1と4は両極端でありお勧めしません。海凪は帰国後も同じ大手キャリアを使いたかった&コストを抑えたかったので3番をチョイスしました。

携帯電話に関しては現地での契約をどうするかも大事な視点です。記事「海外留学時の国内携帯4つの選択×現地携帯4つの選択についてわかりやすく解説!」で詳しく分かりやすく解説していますのでぜひ併せてお読み下さい。

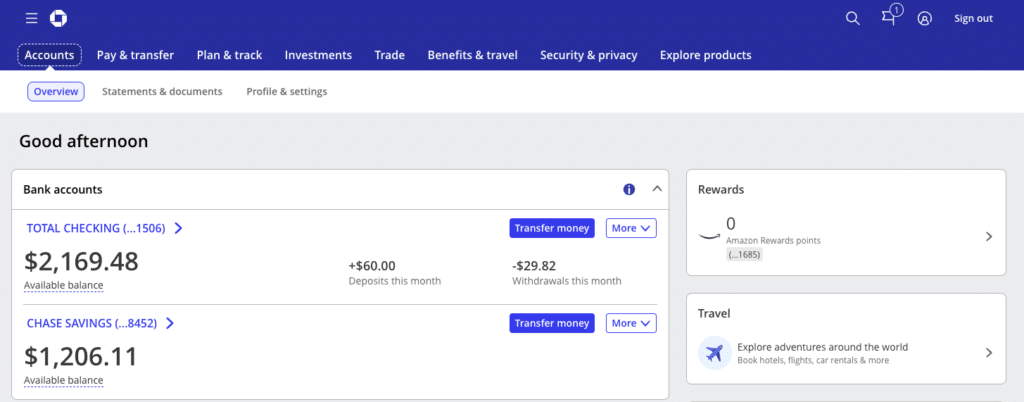

銀行口座・クレジットカード・証券口座の整理

留学の有無に関わらず金銭管理は重要ですが、これを機に日本の銀行口座・クレジットカード・証券口座をわかりやすく整理しておくことをお勧めします。

これは国外では管理しにくい日本の資産管理を容易にしておく方がコスト面・家計管理面で不利益を被ることを防ぎやすくなるだけでなくアメリカの確定申告(Tax return)とFBARの申告の際にも日本の資産を報告する必要があるため、申告を簡便にするためにも役立ちます。

実際にどう整理していくかについては記事「留学前に整理!海外留学と日本国内の銀行口座・クレジットカードの管理について4つのポイントで徹底解説」で紹介していますので参考にしてみてください。

またアメリカの確定申告(Tax return)とFBAR申告については記事「複雑なアメリカの確定申告(Tax Return)をわかりやすく解説!Sprintax&Turbotaxでもう迷わない!」を参照してださい。

証券口座の株式については各社対応が分かれます。永続的に移住する場合には売却と解約が必須とされていますが…。

国民年金の支払いをどうするか

これは選択肢は二つです。ただこれも一長一短があり悩ましいところです。

- 払い続ける

- 留学期間中は支払いを停止する

海凪は払い続ける選択(=任意加入)をしました。一般には払い続ける方が割に合うとされているからです。

しかし現在の資金の方が大事な場合は一旦停止し、帰国後に余裕が出来てから追納するのも立派な選択肢です。

正確な情報については日本年金機構の公式サイトをご確認ください!

健康保険の加入をどうするか

上に同じで選択肢は二つ、一長一短があります。

- 保険料を払い続ける

- 一旦脱退する

海凪は健康保険に関しては脱退しました。

経済的なことを優先するのであれば脱退がおすすめです。ただしその場合帰国時には無保険者になりますので一時帰国者向け保険を別途契約するのが無難です。

少しの手間さえ掛けるだけなので脱退しておいた方がコスパは良いです!

住民票をどうするか

ここも一長一短があります。

- 住民票を残す

- 転出する

海凪は転出しました。転出する場合は保険は脱退することになります。年金についてはどちらであっても支払うことはできますが、転出した場合に保険料を納める義務はありません。

住民票を残すべきかどうかを迷われた場合は以下の記事が参考になります!

>> 留学時の海外転出届の手続きとメリット・デメリット・注意点についてわかりやすく解説!

最終年度の確定申告をどうするか

留学前の最終年度の1月1日に居住実績があり、同じ年に収入がある場合翌年の住民税の支払い対象となります。確定申告及び住民税の支払いは日本に居住していないと困難であるため、以下の3つの選択肢があります。

- 予定納税をする

- 納税管理人を指定して通常の時期に代理で申告してもらう

- あえてそのままにして帰国後に遅れて申告

1の予定納税が通常行われる方法ですが、勤務先が複数でかつ予定外の勤務が発生することも多い大学病院の医師は正確な予定納税は難しいかもしれません。パートナーが申告時期まで国内に滞在される場合や両親がご健在の場合は2がおすすめです。3は滞納による処分を受ける(=余計な金額を支払う)可能性がありおすすめしません。

詳しくは国税庁の資料をご覧ください!

日本国内で可能な現地生活のための準備

現地生活のための準備は転出の準備に比べればやることは明確です!

現地の銀行口座の作成

銀行の再編成があり一時的にアメリカの現地の銀行口座を作成することができなくなっていましたが、2023年8月以降は再び可能となっています。三菱UFJ銀行の海外口座ご紹介サービスです。少し時間がかかりますので早め早めの行動が必要ですが、一ヶ月程度で日本にいながらアメリカの銀行口座の作成(U.S Bankに限ります)が可能です。

現地で使えるクレジットカードの取得

日本のクレジットカードもVISA, Mastercard, AMEXであればほとんどの場合使用できます。しかし多くのクレジットカードは海外で使用すると手数料や為替スプレッドを取られることがほとんどですし、ポイントもアメリカのカードに比べて非常に少ないです。

留学期間が半年未満の方ならともかく、年単位で留学される場合は現地のクレジットカード作成が経済的に必須と言っても過言ではありません。しかし作成には現地のクレジットヒストリーが必要であるため簡単には作成できません。

上記の理由から留学前に国内で取得できる現地のクレジットヒストリーがたまるカードを作成することを断然おすすめします。現時点でそれが可能なクレジットカードは以下の3種類です。

これらのカードで半年間~1年程度生活していると、クレジットヒストリーが溜まって現地のクレジットカードが作れるようになります。

よくある疑問として「もう既に作った上記のカードではなく、それ以外の現地カードをわざわざ作り直す必要があるのか?」というものがあります。もちろん上記日本のクレジットカードや上記のクレジットカードでも原則として生活する上では支障はありません。

しかし、海凪は現地カードを作成することを強くおすすめします。なぜなら日本のカードや国内で作成可能な上記3つのカードは「年会費とポイント還元のバランスが悪すぎる」からです。

上記のカードは年会費無料のカードは還元なし、年会費のあるカードは1%還元(マイルもありますが)になっていますが、例えばアメリカでは年会費無料で1%還元は最低限、年会費ありであれば使い道が限定(といってもスーパーやガソリンなど汎用性が高い)されるとはいえ2~5%が当たり前のように用意されています。

半年〜1年限定の留学期間であれば作り直すメリットは小さいですが、滞在が長くなればなるほど現地のクレジットカードは大きな有利となるでしょう。記事「誰でも使えるアメリカ留学生活の節約術15選」でおすすめのクレジットカードの一部をご紹介しています。

国際運転免許証の取得

現地に来てすぐの場合は国際運転免許証で運転することになります。ただし現地の車の必要度によってはここを省略して現地の運転免許取得でもいいかもしれません。

なお日本で運転免許をお持ちでない方はアメリカで運転免許を取得して日本で振り替える事によって日本で取得するより遥かに時間とお金をかけずに取得可能です。

国際運転免許証については別記事で詳しく解説しています。

海外送金の準備

留学の資金が貯金や日本の銀行に振り込まれる奨学金はもちろんのこと、現地で給与が出る場合でも留学後の支払いになります。

そのため少なくとも現地での生活の立ち上げに必要な費用(初回家賃の振込み・当面の生活資金・生活必需品の購入など)は自身の日本円資産から送金する必要があります。

様々な銀行や海外送金サービスがありますが、手続きに手間がかかったり高い手数料を払う必要があるものも少なくありません。

海凪のオススメはWiseです!

海外送金を非常に安く手間をかけずに可能なだけでなく、同時に現地の口座を同サービスから作ることもできます。以下の記事で解説していますのでご参照ください。

渡米直後の滞在場所確保(日本から可能な住居の賃貸契約またはホテルの予約)

海凪が過去に聞いた・読んだ体験談ではいずれも渡航直後はホテルに宿泊しその間に家を探していました。

家族連れでの留学を予定されていてもこの時期は一人で渡米した方がいいかもしれません…。

通常外国人は信用がない(だけでなくソーシャルセキュリティナンバー、現地の銀行口座、現地のクレジットカードもないことが多い)ので、直接顔を見せて交渉する、銀行口座やクレジットカードなどの各種ステータスを増やすなどで信用を得る必要があるからです。

この場合は現地のホテルを予約サイト経由で予約しましょう。連泊になるのでポイント・キャッシュバックも小さくありません。一泊当たりの価格も大事ですが、最初は車もありませんので研究先や自宅の候補地と近い、もしくは公共交通機関で行きやすい場所を選びましょう。

予約サイトはHotels.comやExpediaがおすすめ

Hotels.comやExpediaは日本でもサービスを展開しているため利用しやすく、良いオファーやポイントプログラムで追加の宿泊ができたりします。例えばHotels.comのスタンププログラムでは10泊するとその平均の金額分のホテル1泊がプレゼントされます。

Hilton Honorsのようにホテル毎のポイントプログラムもありますが、いつでも利用したい場所/価格で当該グループのホテルが利用できるわけではありません。ポイントの効率は圧倒的にHotels.comやExpediaが有利です。

ホテルを取らなくて済む場合もある

幸い海凪は大学と提携したアパート群があり、大学との雇用が証明されれば渡米初日から入ることができました。

当てはまる方は少ないと思いますが、事前に情報収集してインターネットから申し込むことで渡米直後から入居できる物件を見つけられるとホテル代が節約できるだけでなく現地で家を探す手間と負担が省けてかなり楽になります。研究先のPIや人事部、現地のコミュニティに相談してみてください。

短期海外旅行保険/留学生用海外医療保険の契約

研究室との給与契約の有無や地域などによって大きく異なりますが、何れにしても無保険の場合医療費が莫大になるアメリカにおいては出国前にこの部分をはっきりさせて動いておく必要があります。

海外あるあるですが、入れるはずだった大学の保険に入れなかったり、研究室が払ってくれるはずだったのに払ってくれなかったりと齟齬が生じる可能性も十分に考慮しておく必要があります。

海外旅行保険を取得する必要がある場合は主に日本人用のサービスを国内で契約することになりますが、出国前でないと入れない保険、出国後でないと入れない保険がありますので事前に契約条件についてしっかり確認する必要があります。

ポスドクなど給与をもらう契約がある場合

この場合は雇用主との按分で保険料が支払われるので、契約が始まってからは心配する必要がありません。しかし渡米から健康保険が有効になるまでの間にタイムラグが生じる場合があります。

雇用契約期間内であれば病院のお世話になった時が手続き中であっても認可後に遡って保険会社が払ってくれるはずですが、渡米直後に何かあった場合のために別の補填する保険があったほうが安心かもしれません。

奨学金・貯金などでの渡米(給与がない場合)

こちらの場合は自前で保険を賄う必要があります。日本で入れる保険もありますが、研究先の大学やPIに相談すると便宜を図ってくれる場合もあります。例えば低所得者用のメディケア・メディケイドに加入する、研究室で保険料だけ補助するなど、色々な手段があります。

特に家族連れでの留学の場合保険料は月に10万円どころか20万円を超えることも珍しくありません。

必ず相談・交渉を粘り強くされることをお勧めします。

渡米直後から保険が適応されるまでのつなぎの保険はあったほうが良いでしょう!

渡航時に持ち込む荷物と郵送する荷物の選定とパッキング・郵送

いよいよ渡航です。今や医師が研究留学をするような大抵の先進国ではほとんどの生活必需品・嗜好品は現地で入手できます。しかし全てを現地で購入するのは明らかに金銭的負担が大きいです。今お持ちの品で必要・貴重な物品は必ず渡航時に持ち込むか郵送で現地でも使用するようにしましょう。

記事「海外留学の入国時に必要な持ち物リストと荷造り」と「留学の荷物はどう送る?【海外発送】方法・費用・注意点を徹底解説」で詳細に解説していますのでいざ準備をする段階になったらご一読いただければ幸いです。

実験・研究・留学に関する書籍は重く嵩張るので基本的には電子書籍で購入しておくか、もしくは裁断・スキャンしデータをクラウドにアップロードすることで用意することを強くお勧めします。どうしても裁断が難しい/したくないが現地にないと不便を強いられる書籍は持参ではなく郵送で持ち込むようにしましょう。

裁断は業者に頼むのがお手軽ですが、スキャナーと裁断機があれば自宅でも簡単に電子書籍化できます!

現地到着直後の通信方法を考える

現地の通信会社の契約は現地の住所がないと難しいことが多いため、つなぎの通信手段を考えておく必要があります。現在空港には確実に公共のWi-Fiが準備されているため、それを使用するのも一つの手段です。ただし常に混雑しており、敷地も広い国際空港では通信速度が遅かったり、場所によってうまくつながらなかったりとデメリットも多いです。以下の手段が考えられます。

- 日本国内の通信会社の国際ローミング

- 旅行用物理SIMを契約

- 旅行用eSIMを契約

- 公共Wi-Fiの有料版で頑張る

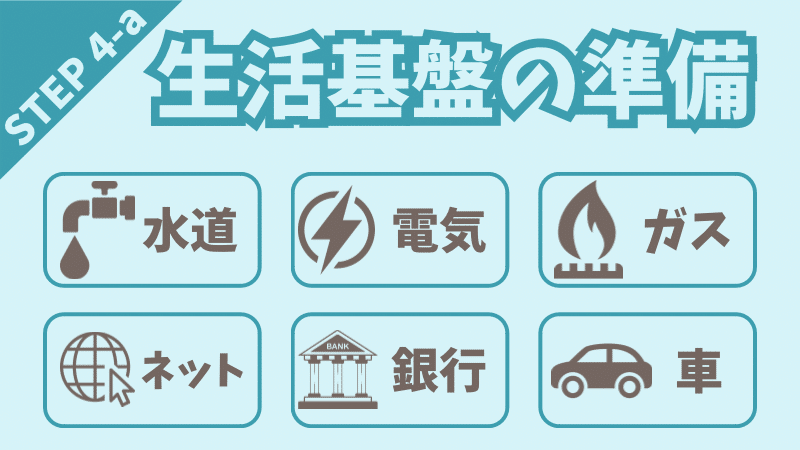

【STEP4-a】研究留学生活の立ち上げ(共通)をする

住居を確保する

多くの方は現地に行って住居を探すことになるはずです。日本でも同じですが、家を借りるのは信用が大事です。銀行口座・クレジットカードは上記の様に日本にいる間に作ってしまいたいところですが、それができない場合は少なくとも住所が確保できないと作成できません。その点でも住居の確保は最優先です。

家を借りるにあたっては以下のようにさまざまな観点があります。

- 家賃

- 治安

- 場所の利便性

- 設備の新しさ

- 大家

- 車の置き場所(屋根のあるなし)

- ライフライン/インフラ

最優先は治安です!

生活の安定やホテル代の節約のためには一刻も早く契約・入居したいところですが、契約は年単位のことがほとんどでかつ途中解約はかなり難しい(サブリースは日本よりも積極的に許容されますが)ため、あまりすぐに飛びつくのは考えものです。

それからお子様がいる場合、防音は日本よりさらに期待できない物件が殆どであるため可能であれば一戸建てもしくは集合住宅では1階のある部屋をオススメいたします。

言葉の通じにくい異国の地での騒音トラブルは避けたいですからね…。

>> 【アメリカの治安の状況を徹底解説】安全に暮らすための注意点を押さえよう!

水道・電気・ガス・インターネット回線・テレビ

それぞれ契約と支払いがどうなっているか確認しましょう。

例えば海凪のアパートの場合、1.水道は契約/手続き不要・家賃込み、2.電気・ガスは自分で契約して支払い、3.インターネット・ケーブルテレビは契約不要・登録必要・家賃込みという条件でした。

もちろん家賃込みの場合はその分家賃で加算請求されていることにはなりますが、何かトラブルが起きた時に管理人が業者との調整をしてくれることが多いので非常に楽でした。

銀行口座を取得する

現地で作成する場合、ソーシャルセキュリティナンバーがない・住所がない・身分証明書がパスポート/VISAしかない、といった場合には口座の作成に手間がかかる場合があります。特に最低限住所は必要ですので渡米直後はホテルに滞在する予定の方はまずは住居を確保することが最優先になるでしょう。

「日本国内で可能な現地生活のための準備」でご紹介したように一社のみですが現地の銀行口座をあらかじめ日本で作成できます。手続きに時間を要するので急な出国には対応できませんが、日程の余裕があればあらかじめ作成することで現金の送金も前もって可能で生活の立ち上げもはるかに楽なので海凪としては強くお勧めします。

現地の携帯電話を契約する

今や携帯電話は最重要のインフラであり、必須の固定費です。下記のような選択肢がありますが、やや複雑なところもあり後日解説記事を書く予定です。

- 日本で海外用携帯電話サービスを契約

- 日本で海外SIMを購入し継続使用(大手・格安・物理SIM・e-SIM)

- 日本の携帯会社の海外通話機能やレンタルWi-Fiでつないで現地で直接契約

携帯電話に関しては日本国内の契約をどうするかも大事な視点です。記事「海外留学時の国内携帯4つの選択×現地携帯4つの選択についてわかりやすく解説!」で詳しく分かりやすく解説していますのでぜひ併せてお読み下さい。

アメリカの格安SIMについてより詳しい情報を知りたい方は記事「アメリカ格安SIMの選び方とおすすめ5社徹底比較」を参考にしていただけると概要を掴むのに便利です。

ちなみに3年米国で生活した海凪の今のおすすめは「Tello」です。Telloのメリットと注意点、契約・解約方法と使い方について解説しましたので興味のある方は以下のリンクからご覧ください。

また以下の紹介リンクからTelloにご加入いただくと電話の購入や月々の通信費の支払いに使用できるクレジットが$10分付与されます。是非ご検討ください。

自家用車を確保する

アメリカのほとんどの地域で車は必要です。通勤には必要なくても買い出しやレジャーではニューヨークのマンハッタンにでも住んでない限りは必要なはずです。下記のように様々な取得方法がありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。

- 中古販売業車から購入

- 正規ディーラーから新車

- 入れ替わりの日本人研究者などから個人間の譲渡

車の登記

各州のDOTに車の権利を登記する必要があります。

業者からの購入であれば代行してくれるところも多いですが、個人間のやり取りではどちらかが自前でやらなければいけません。費用も多少ですがかかります。ここも少し複雑なのでいずれ解説したいところです。

税金・維持費

アメリカの制度は車検はなく、純粋な意味での維持費用は1年間の税金$50程度のみです(州・車種による)。逆に言うと最低限のメンテナンスを自己判断で行う必要がありますが、日本車を選択することで故障のリストとメンテナンスのコストを抑えることができます。

またリセールバリューも日本車が有利です。いわゆる外車に興味がある方もいらっしゃるかもしれませんし、最近では日本製以外の車の安全性もあがってはいるのですが基本的には日本車一択であると海凪は考えています。

自動車保険の契約

自動車保険は必ず「自動車が手に入る当日から」補償されるようにしてください。そのためには当然あらかじめ保険会社に連絡して加入する必要があります。

アメリカの会社と直接契約してもいいですが、日本の代理店を通すことも可能です。

現地の運転免許の取得

運転免許の取得は州によってかなり違いがあります。一先ずは前述の国際運転免許証を携帯することになりますが、時間がかかる場合も多いですので早めに取得に動きましょう。

アメリカの運転免許について一般的・ざっくりな解説ですが記事「アメリカの運転免許を取ろう!~格安で取得できる最強の身分証明書~」で解説しています。参考にしてみてください。

アメリカのガソリンスタンド(Gas station)と給油方法を学ぶ

基本的には日本とアメリカの給油方法は大きくは違いません。しかしちょっとの違いで戸惑うことは少なくありません。こっそり予習しておきましょう。

SSN(ソーシャルセキュリティーナンバー)もしくはState IDの取得

ポスドクなど、現地での給与が得られる場合にはソーシャルセキュリティーナンバー(SSN:social security number)の取得が必須です(税金・銀行口座・クレジットカード・運転免許など多数の面で必要)。

作成に際して注意する点はいろいろですが、大事な点は「入国後2週間は申請をしない」です。入国の情報が2週間程度共有されないためで、それより早く申請してしまうと「入国の記録がない」→「手続きができないから放置」→「2週間後に再チェックすることなくそのまま放置」となってしまった体験談が散見されるからです。

反対に現地での給与所得がない場合にはSSNは取得できません。その場合にはState IDを取っておくと身分証明書として使用できます。確定申告の時期になるとSSN対象者でない場合はITIN(納税者番号)を取得することになり、これも身分証明の一つとして使用可能です。

コロナ禍の状況ではありますがSSNなどの手続きに関して自分が体験したことを以下の記事で解説しています。

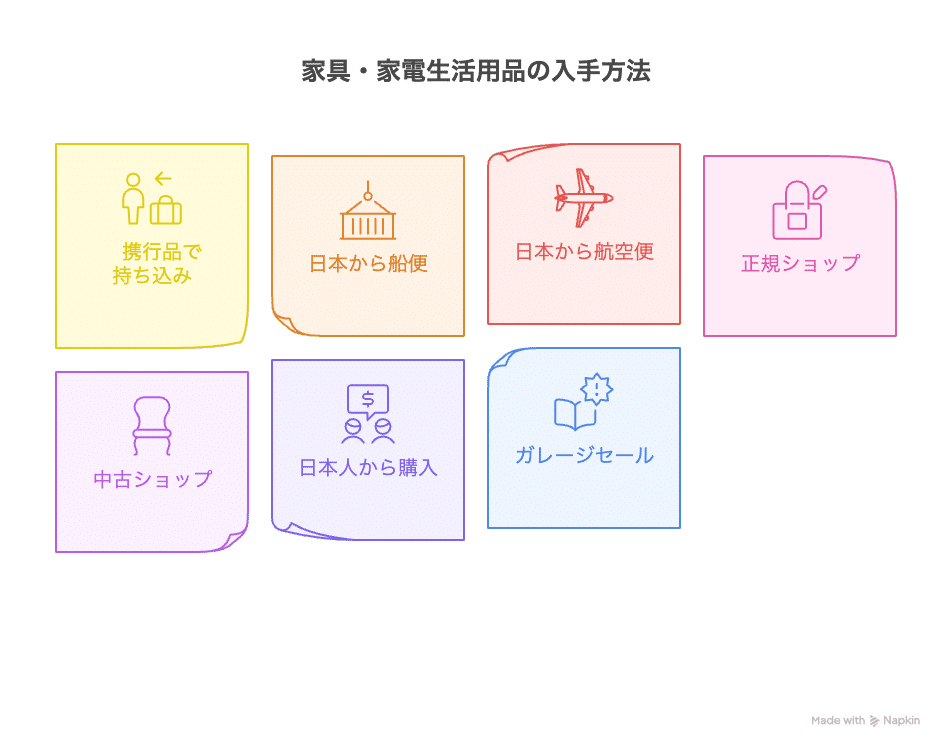

家具・家電・生活用品を確保する

ほとんどの人にとって研究留学は一時的なものです。他にもコストがかかる以上なるべく生活用品に関しては節約しておきたいところですが、一方であまりにケチりすぎるとQOLも留学の満足度も研究の効率も落ちてしまいます。

入手手段はざっくり以下の方法があり、必要度やスピード、コストなどを考慮して使い分ける必要があります。

- 日本からトランクで持ち込み

- 日本から船便

- 日本から航空便

- 現地の正規ショップで購入

- 現地の中古ショップで購入

- 現地を去る日本人から購入

- 現地のコミュニティ・ガレージセールから購入

現地で購入する場合、日本にはないメーカーのものも多く、共通のものがあったとしても値段が異なります。海凪が購入してよかったものを別記事でご紹介していますので参考にしていただければ幸いです。

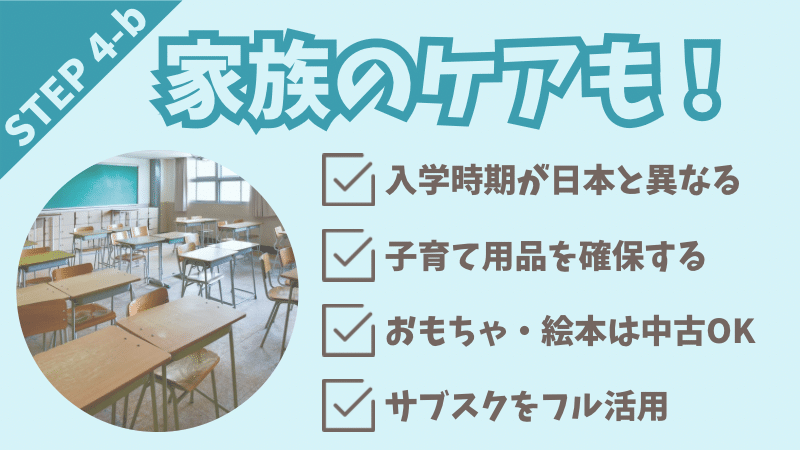

【STEP4-b】研究留学生活の立ち上げ(家族関連)

デイケア/プレスクール/学校を確保する

アメリカの1年の始まりは8月末〜9月初めです。その時期にたまたま当たらない限りは途中編入になります。

学校は区域で決まっていますし入れないということもありませんので慌てる必要はありません。しかしデイケア・プレスクールは完全に自由化されています。空いていなければ順番を待つ必要があり、特に人気のところは長い間待つ必要があります。

そのため良いデイケア・プレスクールに行くためには早めに応募する必要があります。ただ保育料は日本より割高ですので、お子様の年齢が小さければ無理して預ける必要はないかもしれません。

デイケア・プレスクールについては海凪の実体験を元に解説していますので参考にしてください!

子育て用品を確保する

日本ほどきめ細やかではない部分もありますが、先進国であれば子育て用品はそれなりに充実しています。中古のものもありますが、安全性の部分でどうしてもリスクを負ってしまいますので安全のための用品は新規品を購入することをお勧めします。下記記事をご参照ください。

おもちゃ・絵本・エンタメを確保する

一方でおもちゃ・絵本は積極的に中古ショップを利用するといいと思います。

店舗か回れば非都市部に住む海凪でもかなり充実したラインナップを安価に揃えることができました。アメリカで安く購入する方法については「誰でも使えるアメリカ留学生活の節約術15選+αを解説!」で解説しています。

子ども向け動画については各種動画サブスクリプションサービス(Prime video, Netflix, Disney+など)がオススメです。

日本のTV配信サービスやサブスクリプションサービスも継続して楽しむことができますが、そのためには「VPN」サービスの利用が必須です。是非下記の記事群を参考にしてください↓

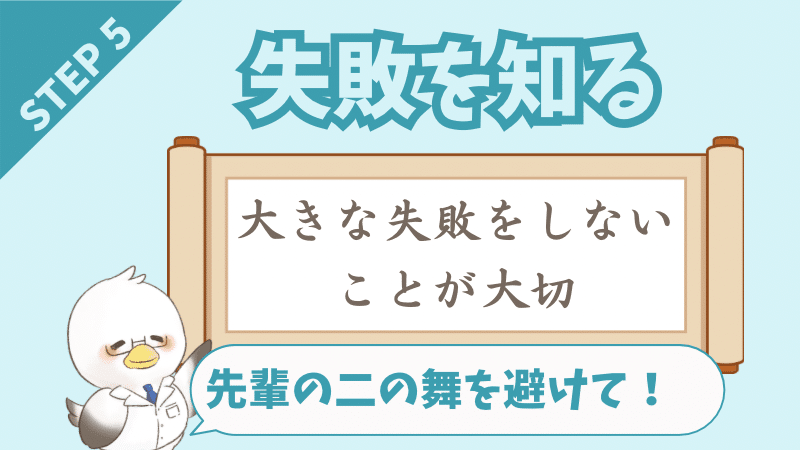

【STEP5】研究留学生活を楽しむ・充実させる

研究留学生活をスムーズにして可能な範囲で失敗を避ける

致命的な失敗でなければそれも研究留学生活の良いスパイス・経験・笑い話になりますが、かといって多すぎると研究にも支障が出ますし留学先との関係性も良好に保てないかもしれません。

先人の体験談を知って、回避可能な失敗は避けるようにしたほうが無難でしょう。海凪の体験談でよければ笑ってそして二の舞にならないように注意していただければ幸いです。

研究支援ツールを活かして研究活動の効率と質を高める

留学期間は限られています。進捗が遅いとそれだけボスとの関係性・評価や労働時間の長さひいては余暇の過ごし方に影を落とします。研究室や大学などの施設でカバーしているツールは最大限活用し、足りない分は自分で補って効率化するだけでなくさらにアウトプットの質も高めてしまいましょう。

下記記事で誰でも簡単に、分野を問わず使用できる研究支援ツールをご紹介しています。

研究留学生活のモチベーションを保つ・研究者としての振る舞いを見直す

期間は人によりますが、長くなれば長くなるほど飽きたり、嫌気が差すのは人の常です。また最初は緊張してしっかりやっていても、悪い意味で慣れてしまったり研究で上手くいかないことが続いたりといった状況で身が入らないこともあるでしょう。

しかしほとんどの人にとっては人生で一度しかないせっかくの研究留学生活です。疲れたら休むことは大前提として、下記記事で紹介するような書籍を読んでモチベーションを保つのは大事だと海凪は考えています。

エンタメの確保し心の平穏を保つ

折角の海外生活ですからエンタメも現地のものを楽しまないのは勿体無いです。とはいえ我々は日本人ですから、日本のものも恋しくなると思います。現代は大変便利なもので、ほとんどの二次元エンタメは海外でも楽しむことは可能です。是非下記を参照にして心の平穏を保ちましょう😅

現地・日本の留学中申請が可能な奨学金・研究費を確保する

チャンスは多くはないかもしれませんが、現地の大小様々あるグラント・フェローシップに応募するのは良い経験です。サイエンスライティングのいい練習になりますし、PIの指導が得られれば新たな視点を学べるでしょう。そして万が一獲得できれば貴重な資金源・実績になります。

探す方法は様々ありますがNIHの公式WebサイトやProposalCentralが簡単で効率がいいです。

また留学中でも獲得可能な奨学金・助成金は日本海外含め多数存在します。以下の記事も再度ご参照ください。

研究留学中の金銭負担をなるべく少なくする

金銭的リスクを覚悟してきた、とはいっても抑えられるコストは抑えたいですよね?下記記事をご覧いただければ留学における節約術の概要を知ることができます♪

早く始めれば早く始めるほど効果がありますのでぜひ早めにご参照ください!

確定申告(タックスリターン)を円滑に済ませる

国ごとによって制度は大きく違いますが、その国に居住して経済活動を行なっている以上日本で言うところの確定申告が必要である可能性が非常に高いです。

しかし確定申告は国ごとに制度が異なり、知らないでは済まされないので不適切な申告や義務を無視して申告しないでいると大きな損を強いられる可能性があります。

アメリカJ-1ビザの方限定ですが、タックスリターンについてわかりやすく解説していますので参考にしていただければ幸いです。

それでも「失敗してしまった…」と感じたら?

とはいえ情報があったら絶対に失敗しないのであれば苦労はしません。

期せずして「留学に失敗してしまった」と感じたら記事「医師が研究留学に失敗したと感じたら?3つの理由とその対策20選について解説」を参考にしてみてください。十分に対処・取り戻すチャンスはあります。

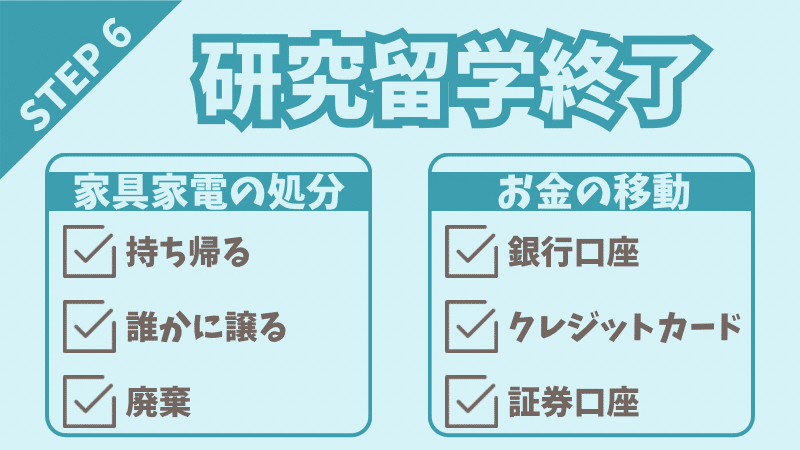

【STEP6】研究留学生活を締める

帰国は出国に比べたら気は楽です。しかし忙しい中で様々な手続きが必要で、情報源も限られているので混乱してしまいがちです。当ブログを参考にしていただき「終わりよければ全てよし」の精神でもう一踏ん張りです。

飲み会も研究留学も締めは大事ですね!(?)

海凪の帰国時の経験をもとに「留学帰国チェックリスト」の記事を作成しました。本記事とあわせて参照していただければ幸いです。

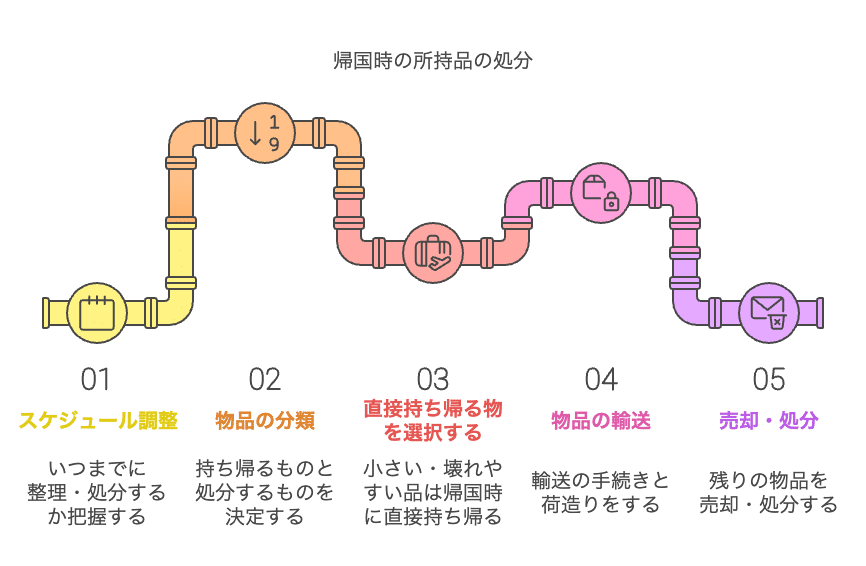

現地で使用していた所持品を処分する

留学期間は人それぞれですが、短くて数ヶ月、長ければ数年生活することになるので所持品はかなりの量になります。引き続き使用するもので高価なものは直接持ち帰ったり郵送して国内に運びますが、それ以外のほとんどの家具・物品は処分することになります。

持ち帰り・郵送

小さいもの・貴重品はトランクに入れるなどして持ち帰りますが、入らないものに関しては日本から現地に引っ越した時と同様に宅急便を利用することになります。業者によって価格体系が大きく異なるので注意が必要です。地域により日通やヤマトなど日系の業者を使うのに一定の制約が出ることにも留意が必要です。

おすすめはヤマトUSAです。料金も他の配送業者(USPSやUPSなど)よりも割安ですし、長年デメリットであった支店が限られる欠点はUPSと提携したことで解消されました。多少追加コストがかかるとはいえUPSを経由することで全米ほぼどの地域でも利用することができるようになりました。

ヤマトUSAの詳細や使い方については記事「アメリカ→日本の国際宅急便ならYAMATO TRANSPORT USA!料金比較と利用方法について解説」で詳しく紹介しています。他社との料金比較や実際の送付方法もご紹介していますので公式サイトと合わせて参考にしていただければ幸いです。

いずれにせよアメリカは輸送費が日本に比べて割高ですので持ち帰る荷物は厳選されることをオススメします。また、ロストや遅延のリスクも考慮に入れる必要があります。

寄付

慈善団体や中古ショップなど様々な寄付先があります。Goodwillがその候補の1つです。寄付による税額控除を得ることができるようですが、使えたとしてもごく少額ですのであまり期待しない方が良いでしょう。

下記のように売るかもしくは知人に譲渡することで金銭を得る方が総合的にはおすすめですが、売却・譲渡先に困ってかつ処分するのは感情的に落ち着かない物品に関してははGoodwillに持ち込みましょう。

売却・譲渡

一番確実なのは地域の日本人コミュニティの中での売却・譲渡です。他にもFacebookや地域のガレージセールなど、様々な売却手段があります。また日本でも有名な「mercari」も進出していますので日本で馴染みがある場合は利用しても良いでしょう。

廃棄

上記で処分できなければ最終的には廃棄するしかありません。ゴミの収集は州や地域で大きく異なりますので現地の情報収集が必要です。

廃棄処分は心が痛みますが手間/時間やお金とのバランスは大切ですね!

貯金・年金・投資の割り振りを決める

これも個々で判断が異なる部分です。手間を優先するか、コストや将来の利益を優先するか、まだ見ぬ将来の自己投資&保険と考えるか、それとも当面の生活費を優先するか…。

個人個人の経済状況や価値観によってベストな答えは異なります!

銀行口座

日本国内で維持できる銀行口座は複数存在します。ChaseやUSbankが候補です。一般に米国は口座維持のためには規定金額を預けておく・一定頻度の使用状況がある必要があります。また口座のお金を動かすためにはオンラインでの送金手段もしっかりと確保しておく必要があります。帰国後の資金に余力がない方は解約して全額を日本に持ち帰る方が無難で管理コストも増えないので一般にはおススメです。

海凪はアメリカの銀行口座を維持しています。理由は以下のメリットを見越してのことです。

- 外貨で支払いできるサービスは多数ある

- 旅行や家族の渡航でも低コストで使用できる

- 多額の両替は為替手数料がその分かかる

- 今後も円より外貨で高金利が続く可能性が高い

- すぐに両替しなければならない経済状況でなければ両替のメリットは少ない

注意点として、海外通貨の資産に対する一定額以上の利息や配当利益などの所得がある場合は日本の確定申告に含める必要があり、二重課税&申告漏れとみなされるリスクを防ぐためにW8BENを現地の銀行や収入源に対して提出する必要があります。

この辺りの手続きが面倒だと感じる人、金銭的に余裕がない人、不要なリスクを取りたくない人は口座は全て解約すべきでしょう。

クレジットカード

一般的にはアメリカに住所がないと維持は不可能とされています。ただし国外転居前にUSPSの転送届をして日本の住所への転送を利用することで理論上帰国後1年間は新規カードの作成が可能です。

アメリカの銀行口座を残しておく場合、ネット上で海外のサービスをドルで精算することで安上がりになり、さらにポイント還元もアメリカは日本よりお得ですのでお好きな方は試してみるとちょっと楽しいです。

理論上は帰国後ほぼ6年間クレジットカードを保持できることになります…!

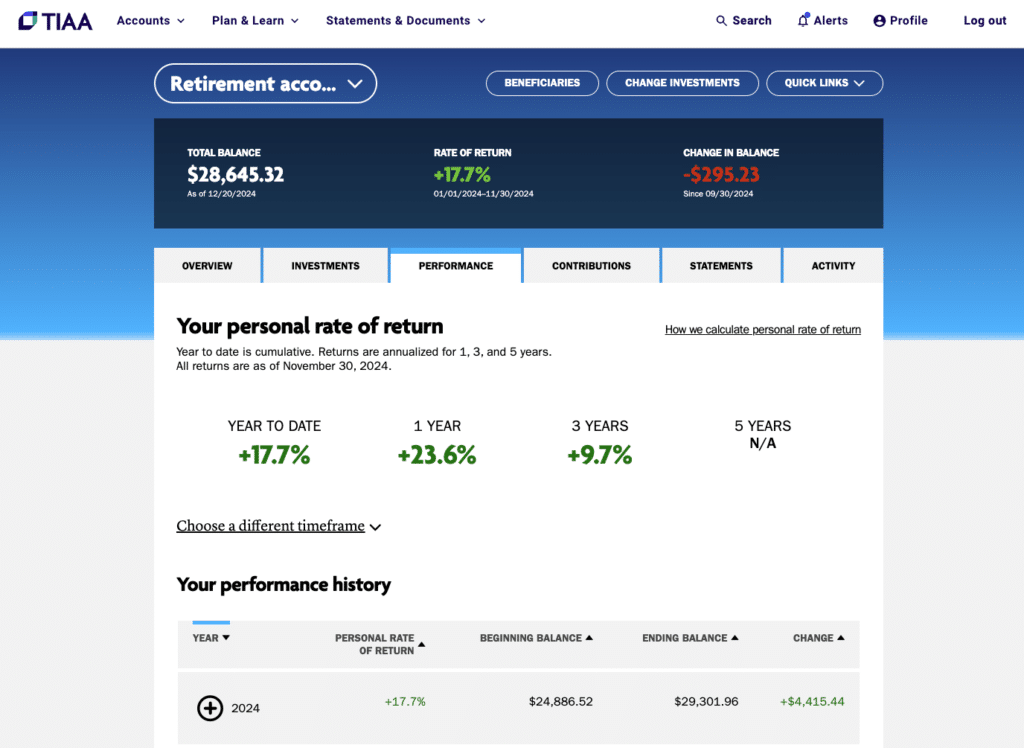

TIAA

ポスドクのポストなどで現地で給与をもらっている場合、福利厚生の一環としてTIAAなどの運用会社に積み立てされる場合があります。日本でも年金の一部は投資資金として市場で運用されていますが、アメリカのTIAAは日本のIdeCoのように自分自身で運用商品を選び、運用の結果を享受します。そして引き出す際には一定の条件がついており、年齢が若いとその分減額になってしまいます。

在籍中に積み立てられた年金を減額を承知で帰国時に全て引き出すのか、それとも運用を継続して本来の年金として受け取るのかは永遠の議題です。帰国時に引き出すのは金額だけを見たときには損失が大きくもったいない(TIAA公式サイトの試算で約30%減)ですが、運用のリスクや将来日本にいても問題なく受け取れるかなどの心配・課題があります。

海凪もいろいろ悩みましたが、帰国後の現金には心配がなかったこと、海外居住でも受け取れるという情報を聞いたこと、アメリカの長期投資は期待値が高いことからTIAA口座の資産はそのままにすることにしました。

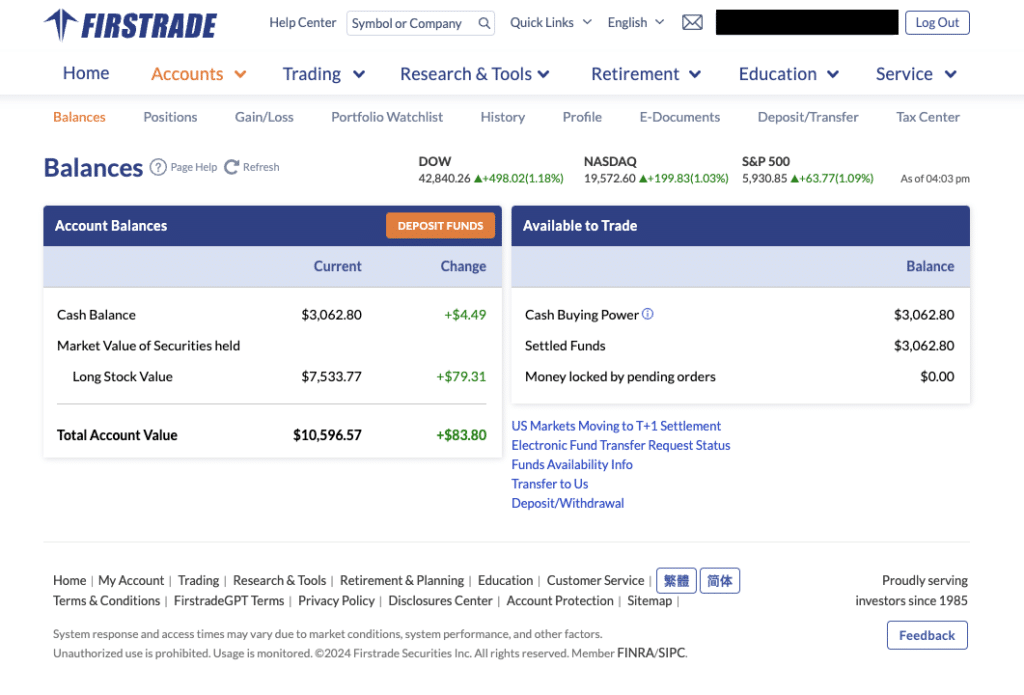

証券口座

帰国後も口座を維持できる証券会社は複数あり、海凪はFirstradeを使用することにしました。Firstradeは帰国後も口座の維持・取引ができることで有名な証券会社の1つです。

証券口座で投資をする場合、利子・配当などが出るためその利益は日本の確定申告に含めることになります。しかし何もしないでいるとアメリカでの納税を課せられてしまう、もしくは申告漏れを指摘されて追徴課税を課される恐れがあるためあらかじめW8BENの提出が必要です。毎年の確定申告の手間と口座の凍結や預金を動かせなくなるリスク(小さいですが)と得られるメリット(日本よりも税金/運用コストが低い)為替手数料・送金手数料のロスを防げるをよく比較して決める必要があります。

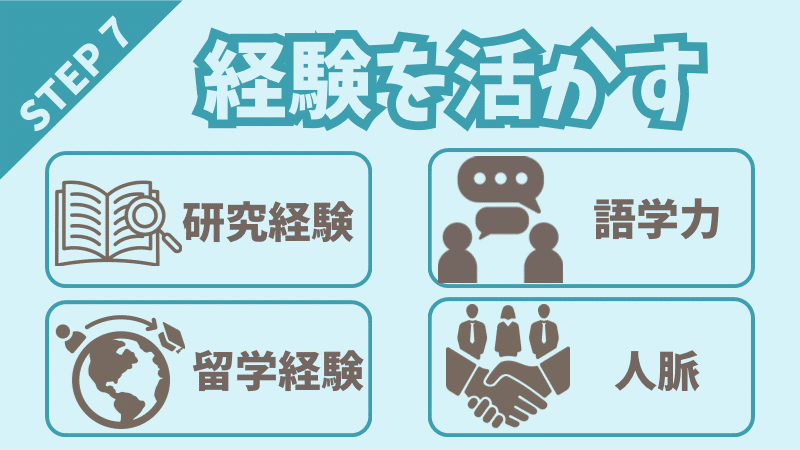

【STEP7】研究留学の経験を今後の仕事・生活に生かす

せっかく留学したからにはその後の生活に留学経験を活かしたいものです。これから起きることなので想像や伝聞でしかありませんが、以下のようなものが考えられます。

留学の実績や技術・人脈をアピールして研究費を獲得する

十分可能です。というかこれをやらなければ留学後メリットの半分くらいは捨てることになりますね。留学後大学や研究施設に戻る方は必ず活かしてください。海凪はこれからですが絶対に採択率は高まると確信しています。

※2025年3月追記:留学帰国後に科研費獲得できました!

まだ結果通知の段階ですが、若手研究の2つ目(1つ目は留学前に獲得)の申請は採用となりました。留学で行った研究をベースにしたもので間違いなく研究留学が生きました(というか生かすような申請書を書きました)。

成功できるかはこれから次第ですが、このブログの読者様に良い報告ができました!

現地で行っていた研究内容を引き継ぐ

これは限られた条件でのみ可能だと思います。通常は実験系の知的所有権はPIおよび大学に属していますので、少なくとも無断でそのまま使用することはできません。PIは当然確立した実験系で次のプロジェクトを進めたいはずで、あくまでPIの善意で供与される場合に限ります。

その実験結果や研究内容に多大な貢献をしている、そもそも自身がほぼ単独で獲得した研究資金で行っていた、などの事情があれば可能かもしれません。

海凪の場合、留学終了が決まったのがやや突然だったため途中まで進んでいた実験は道半ばで残していくことになりましたが、引き継ぐ人でもなく、データはそのまま放置になっています。かといって帰国後に行うことは条件の違いもありなかなか難しいです。

現地で行っていた研究技術を使用して新しい研究を立ち上げる

これもPIの考え方次第ですが、新しい研究内容であれば可能性は高くなります。PIを共著者に加えるなどで合意ができれば可能でしょう。ただし現地の環境を国内でも構築する必要がありますので一筋縄では行かないことが多いはずです。

※2025年8月追記:新しく獲得した科研費で現在立ち上げ中ですが、留学先で使っていた器具の一つ一つがあまりに高額で驚愕しています。もしかすると自前の研究費だけでは実験を完遂できないかもしれません…。

現地で習得した言語・知識・周辺技術を役立てる

このレベルであれば許可も不要で十分実現可能です。ほとんどのものは日本でも獲得可能なものばかりだとは思いますが、実際に使ったことがあるかどうかでは雲泥の違いが出てくるはずです。

留学先と提携した研究計画を立案する

これも現実的ですね。留学先とWIN-WINの関係になります。ただしこちらが先方に貢献できる技術や実験系を持っている必要がありますが…。

留学中に新しい就職先を見つけてそのまま医局をフェードアウトする

これも実例はたくさんあり十分現実的な選択肢でしょう。

留学から地続きの研究をしたいが所属元では困難な場合、留学中に考えが変わり違う道を模索したくなった、所属元に戻れなくなったなど個々の事情は様々です。時間的・距離的猶予がありますのでこれを機会に進路変更する人は散見されます。

この場合は人に紹介してもらうのが有力ですが、良い場所が見つからなかった場合は転職サイトや転職エージェントの利用がおすすめです。一例として医師転職ドットコムを紹介した記事がありますのでご紹介します。

医師65,000名以上の支援実績!

まとめ:研究留学は長丁場!楽しみつつ先を見据えましょう!

予想以上に長くなってしまいましたが、留学の準備段階で全てを知っておく必要はありません。まだまだ情報として不十分な箇所が多く、今後随時更新し補足していきたいと思います。

研究留学は長丁場です。留学そのものは1-3年、長くても5年の短期の方がほとんどだと思いますが実現までの準備期間を含めると+数年ということになりますから、焦らず、しかし確実に少しずつ進めていくことが重要です。

留学のフェーズが進むごとに情報収集・参考にしていただければ幸いです。

諦めなければどんな医師でも研究留学は実現可能だと信じています!

ぜひ留学生活を実現・エンジョイして今後の人生にプラスにしてください。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました!!!

コメント